— Хоть увольняйте, Никита Игоревич, больше не поеду! — плакала верная домработница. — Не могу смотреть, как Галина Петровна рыночные продукты переводит. С иголочки ест. Хоть увольняйте! — повторила она.

— Ну что вы, Дусенька, — вздохнул Никита. — Куда же я без вас?

Дусиных слов об иголочке он не понял и поехал сам взглянуть, хотя с матерью старался видеться как можно реже. В кухне двухкомнатной квартиры в Шебашевском переулке, купленной специально с таким расчетом, чтобы поближе к Ленинградскому рынку, сидела сухонькая старушка в халате и производила манипуляции над блюдцем с рыночным творогом. Она сжимала обеими руками нитку с иголкой. Иголка раскачивалась, как маятник.

— Мама, что ты делаешь? — в отчаянии воскликнул Никита.

Она подняла на него безмятежный взгляд юродивой и принялась объяснять, что если иголка качается взад-вперед, или, как она говорила, «от тела к телу», творог можно есть, а если из стороны в сторону («мимо тела»), тогда нельзя. По словам Дуси, то же самое Галина Петровна проделывала и с одеждой, уверяя, что, если иголка идет «мимо тела», вещь надевать нельзя.

Никита послушал весь этот бред, посмотрел в ее невидящие, как будто застланные безумием глаза…

— Делай как знаешь, — тяжело вздохнул он. — Продукты тебе будут привозить.

Он нанял ей профессиональную сиделку, заранее предупредив о странностях будущей подопечной. Сиделке было все равно. Она приходила через день, готовила, убирала, пыталась кормить — с переменным успехом — и аккуратно раз в неделю докладывала Никите по телефону, как обстоят дела. И получала деньги.

— Ну вот, теперь ты все знаешь, — закончил он свой рассказ.

— Ты их совсем не любишь? — вдруг спросила Нина.

Сам Никита никогда не ставил вопрос подобным образом, но ответ дался ему легко.

— Нет, совсем не люблю. Я даже не знаю, как бы я тогда выжил, если бы не бабушка. Бабушка у меня была замечательная. Как теперь сказали бы: «просто супер».

— Расскажи мне о ней, — попросила Нина. — Ты не устал?

— Нет, не устал. О бабушке я могу говорить часами.

Он обнял ее за плечи, и они повернули в обратную сторону, к морю.

Своего деда Никита никогда не видел, его репрессировали в 1938 году.

— Мой дед был учеником Дмитрия Николаевича Прянишникова. Слыхала о таком? — спросил Никита.

— Нет, — призналась Нина. — Знаю, что улица его именем названа, но я там никогда не бывала.

— Это был великий ученый, основатель учения о физиологии растений. Донес на деда один мерзавец. Ему приглянулась подготовленная дедом, но еще не защищенная диссертация. А знаешь, что странно? — вдруг спохватился Никита. — В этой истории тоже фигурирует собачка. У бабушки была собачка. Маленькая такая, карликовый пинчер. Их никто всерьез не принимает.

— Я всех собак принимаю всерьез.

— Ну ладно, — согласился он, — не в этом суть. Хотя ты права, эту собачку следовало принимать всерьез. Ее звали Мухой, она была… девочкой.

— Можешь смело назвать ее сучкой. Это вполне приличное слово, когда речь идет о собаках.

— Ладно, ладно. Так вот, эта сучка Муха… Ее, казалось бы, соплей перешибешь, но она жутко невзлюбила одного дедова сослуживца. Он бывал у них в доме, считался своим человеком… И никто ни о чем не догадывался, кроме Мухи. Она на него гавкала. Бабушка поняла, что к чему, когда было уже слишком поздно…

Никита стал рассказывать историю, как ее не раз рассказывала ему бабушка.

Бабушку звали как великую княгиню — Елизаветой Федоровной. Всю свою жизнь Никита свято верил, что великая княгиня должна выглядеть, одеваться, говорить и действовать именно так, как его бабушка.

Когда за дедом пришли, он попросил разрешения попрощаться с женой, обнял ее и шепнул на ухо: «Уходи, спасай детей. Меня не ищи». Когда его увели, бабушка словно окаменела. Как говорила сама бабушка, она превратилась в «каменного гостя».

Первым делом бабушка отравила Муху: накормила ее сахаром, смешанным с люминалом. Возможно, хватило бы и этого, но, когда Муха заснула, бабушка для верности сделала ей укол морфия. Морфий у нее хранился на всякий случай с тех пор, как за год до этого она ухаживала за умиравшим от саркомы свекром. Свекор умер, а лекарства остались. И «всякий случай» настал. Бабушка не могла взять свою любимицу с собой.

Она собрала свои и детские вещи, не снесенные в Торгсин[1] драгоценности, все, что потом можно было бы продать или обменять. Взяла она и дедовы бумаги, черновики диссертации, почему-то не заинтересовавшие чекистов. Бабушка знала: работа для деда — такое же дитя, как его родные дети. Потом она разбудила и одела детей — шестилетнюю Машеньку и полуторагодовалого Игоря, отца Никиты.

Они покинули квартиру в доме дореволюционной постройки в Кривоколенном переулке. Просто ушли среди ночи. Многие бабушкины знакомые впоследствии ужасались: как это она могла бросить московскую квартиру и прописку? Бабушка лишь усмехалась в ответ. Своим бегством она спасла жизнь себе и детям.

И не только им. Был в Москве еще один человек, которого бабушка обязана была спасти, — свекровь, мать деда. Она вышла из дома зимней ночью, в одной руке чемодан, в другой — сын Игорь. Еще у нее было два узла через плечо, а рядом Машенька тащила на санках остальную поклажу. Так они добрались до квартиры свекрови на Маросейке. Со старухой пришлось нелегко, весть об аресте сына чуть не убила ее, и она решительно отказывалась уезжать. Хотела бежать куда-то, стучаться в какие-то двери, посылать запросы, писать Сталину… Бабушка, уж на что «каменный гость», еле-еле сумела ее уломать.

Больше у бабушки никого не было. «К счастью», — говорила она сама. Тогда это считалось счастьем. Летом 1918 года, когда бабушке было десять лет, ее отец случайно попал в Петрограде в какую-то облаву. Его взяли в заложники и расстреляли после убийства Урицкого. Мать умерла уже в Москве в 1920-м от голодного тифа. Еще у бабушки были старшие братья, но они в Гражданскую войну сражались на стороне белых и то ли погибли, то ли эмигрировали. Никаких сведений о них она не имела. Бабушку растила тетя, сестра ее матери, но отношения в семье не сложились. Тетя вышла замуж за какого-то советского хозяйственника. Юной бабушке он не нравился, и она, поступив в московский ИФЛИ, ушла в общежитие. Тетина история тоже окончилась печально: хозяйственник проворовался, его посадили, а тетя, особа слабохарактерная и экзальтированная, отравилась уксусной эссенцией. За ее гробом шла только бабушка. Детей с хозяйственником тетя, к счастью, не прижила.

Утром, больше похожим на ночь, бабушка с детьми и свекровью отправилась на вокзал. Уехать из Москвы в те годы было непросто. Бабушка, пользуясь электричками, сумела добраться до Твери, а оттуда пароходом до маленького волжского города Вольска под Саратовом. У Елены Николаевны, матери деда, там жили двоюродные тетки.

Когда-то у теток в Вольске был свой дом, один из лучших в городе, но его реквизировали под приют для беспризорных, а самих теток выселили в крошечный полуразвалившийся флигелек. Они начали преподавать беспризорникам, и на какое-то время советская власть оставила их в покое.

Во флигельке было страшно тесно, и все-таки в нем разместились и Елена Николаевна, и ее невестка, и двое внуков. Обе женщины тоже пошли учить беспризорных детей, это давало возможность хотя бы не умереть с голоду. И все было бы хорошо, но бабушка, наученная горьким опытом, внимательно следила за новостями. В конце августа тридцать девятого года, когда было подписано соглашение между СССР и Германией, она объявила всем остальным обитателям флигелька, что надо собираться и ехать дальше, потому что будет война с немцем.

Ей, конечно, не поверили. Да какая война, удивлялись тетушки Аделаида Эммануиловна и Клара Эммануиловна, какая война, когда заключили договор о сотрудничестве, когда каждый день по радио говорят, что войны не будет!

— А вы не ищите смысла там, куда сами его не клали. Потому-то и будет война, раз говорят, что ее не будет, — отвечала бабушка. — И немцев будут выселять из Поволжья, попомните мои слова.

Ее поддержал директор приюта. Опасливо озираясь, он подтвердил, что уже есть негласное распоряжение всех поволжских немцев брать на учет.

Ужасно не хотелось покидать осыпающийся флигелек, где все обжились и как-то притерлись друг к другу, но бабушка настояла на своем. Директор дал им подводу до станции, а там они сели в поезд и двинулись на Урал. Елена Николаевна хотела обосноваться в Перми — тогда это был город Молотов, — но бабушка заявила, что не будет жить в городе, который носит имя «этой чугунной задницы». Она, как всегда, оказалась провидицей. Во время войны Молотов стал «режимным городом», именно туда перебазировался не только Кировский театр, но и многие правительственные учреждения. Сомнительным беженцам в этом городе грозил бы неизбежный арест.

Словно некое чутье вело бабушку. В Молотове она разговорилась с какими-то мужиками, и они отвезли ее, вместе с детьми и старухами, в лесной поселок на реке Чусовой, «заимку», как они говорили, где жили ссыльные переселенцы. История поселка была удивительна, отчасти даже фантастична и немного напоминала историю самой бабушки. Жили в поселке раскулаченные, в основном бабы с детьми и старики: мужики и молодежь подались на заработки в Молотов и в другие уральские города.

Но чудо заключалось в том, что эти зажиточные крестьяне из нескольких крупных яицких казачьих станиц, сговорившись, ушли сами. Не стали дожидаться, пока их выселят, лишат имущества и пошлют в лагеря или в казахские степи — умирать с голоду. Они ушли, как бабушка из своей московской квартиры, сами, добровольно, «чтоб соседей в грех не вводить», сказала ей впоследствии одна из баб.

Еще в 1929 году они заранее отогнали в условленное место, в «заветную балку», несколько лошадей, бросили свои избы, скотину, хозяйство и ушли вверх по Уралу, сложив свой скромный скарб, иконы и самый необходимый инвентарь на телеги, усадив туда же стариков и детей. Как им удалось миновать сельские заградотряды, как они умудрились забраться так далеко на Север, знал один только Всевышний.

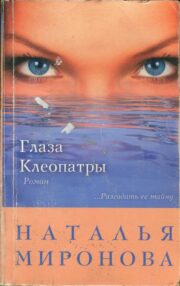

"Глаза Клеопатры" отзывы

Отзывы читателей о книге "Глаза Клеопатры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Глаза Клеопатры" друзьям в соцсетях.