Дом, казалось, ждал меня. Даже слива расцвела пышно, как никогда ранее. Мысленно я перенесся в ту счастливую пору, когда рядом была Басиме, и как наяву услышал серебристые переливы ее смеха.

Сначала звон браслетов показался мне отзвуком собственных мыслей. Но нет — звуки доносились со стороны сада. Я приоткрыл дверь и выглянул во внутренний двор, не покидая дома и не обнаруживая себя.

В саду под сливами я увидел девочку лет двенадцати.

Это было маленькое, еще по-детски угловатое существо, наряженное в синие и желтые шелка. Черные волосы, не заплетенные в косу, доходили ей до пояса. Девочка, позванивая браслетами, старательно принимала вычурные позы, подобно танцовщицам индийских храмов, а ее чувяки,[11] стояли в стороне, сиротливо уткнувшись друг в друга загнутыми носами. С ветвей сливы медленно осыпались розовые лепестки, и я так залюбовался этой картиной, что совершенно забыл о времени.

Внезапно юная танцовщица замерла, молитвенно вскинула руки и начала бить себя по щекам. Удивленный ее поведением, я покинул свое укрытие и подошел ближе.

— Салам, малышка! — позвал я, и девочка обернулась, испуганно тараща глаза.

Глаза у нее были синие, и мне припомнилось, что я уже где-то видел их.

— Чем провинились перед Аллахом твои щечки? За что ты наказываешь их? — спросил я, забавляясь ее смущением и испугом.

— Это не они, а я сама провинилась, — ответила девочка с неожиданной для ее возраста грустью. — От меня никогда не будет никакого толка…

— Не слишком ли рано ты отчаялась? Все в руках Аллаха. Едва ли он призвал тебя в этот мир, будь ты, действительно, бестолкова.

Она понурилась и вздохнула:

— У вас доброе лицо… Наверное, вы всем говорите хорошее… Но мне не стоило появляться на свет. Я и родилась только благодаря великодушию другого доброго человека…

— Не надо унывать, — мягко пожурил я ее. — Уныние — харам![12] Расскажи-ка лучше, почему ты считаешь, что от тебя не будет толка?

— Я ничего не умею, — начала она нараспев, явно повторяя чужие слова. — Ноги мои слишком слабы, чтобы отстукивать ритм и держать равновесие, лицо не красиво, шея коротка…

— Подожди, — прервал я ее, с трудом сдерживая смех — так она была забавна в своем детском горе. — Кто сказал, что ты плохо танцуешь? Мне кажется, у тебя прекрасно получается.

— Что вы! Я такая неуклюжая… — она сделала еще несколько движений, но, видимо, танец опять не получился, потому что малышка всплеснула руками, и личико ее омрачилось. — Это трудно… Моя бабушка сказала, что я — позор на ее голову, что из меня никогда не получится танцовщицы, что мне не место в ее доме, и что она не желает смотреть, как я оскверняю священные танцы…

— И поэтому ты учишься танцевать в одиночестве здесь, под сливами?

— Да, я прихожу сюда уже три полных луны, — призналась она. — Я думала, дом заброшен.

— Я был в Дели и вернулся только сегодня. А кто твоя бабушка, и как тебя зовут?

— Меня зовут Гури, — ответила она. — А моя бабушка — Мохана. Она самая красивая в мире! Нет, мама красивее. Но мама не умеет так танцевать…

Воспоминание обожгло меня, словно открытым огнем, и я взглянул на девочку уже другими глазами. Она и вправду была белее жителей Лакшманпура. Какая-то чужая кровь примешалась к ее крови, придав коже оттенок молока с корицей. Увидел я, что черты ее лица не так красивы и тонки, как у матери. Носик был похож на твердую пирамидку с удлиненной вершиной, как у всех раджпутов, но губы совсем не велики, а глаза не столь глубоко посажены. Тонкой костью и изящным сложением она напоминала мать, но плечи и руки были развиты сильнее, в чем тоже сказалась наследственность ее отца.

— Значит, ты считаешь, умение танцевать — самое главное? — спросил я, размышляя о воле Аллаха, что снова привел в мою жизнь этого ребенка. Я был первым, кто увидел ее в нашем мире.

Гури не заметила моего смятения и с воодушевлением заговорила, сопровождая речь короткими жестами, придававшими ей особое очарование:

— Танцевать, петь, играть на ситаре… Именно это женщина умеет делать лучше мужчины… Значит, именно это ей и надо развивать. Видели ли вы, как преображается лицо танцовщицы во время исполнения обрядовых танцев? Оно несет свет, оно сияет. Изящество в танце — это особый дар небес. Но хуже всего, когда сердце танцует, а ноги не слушаются… — она уныло посмотрела на собственные ножки. Ее пальчики напоминали перламутровые раковины жемчужниц.

Слова маленькой кокетки задели меня, и я сказал назидательно:

— Предназначение женщины — быть подругой мужчине и заботливой матерью. Разве тебе нравится, как живут женщины в доме твоей бабушки?

Она задумалась, выпятив нижнюю губку, а потом покачала головой:

— Вы правы, там не все хорошо. Но ведь обыкновенной женщине нельзя петь и танцевать, а это так печально…

— Она может и петь, и танцевать, — возразил я, — но только для своего мужа или для других женщин.

— Почему же ей нельзя танцевать на муджарате?[13]

Теперь уже я вскинул руки в молитвенном жесте. Что за разговоры я введу с девчонкой?! Что она может понять своим детским умом?! Но я всегда был терпелив.

— Танцевать перед другими мужчинами кроме своего мужа — харам. Этим танцовщица вводит в соблазн тех, кто смотрит на нее.

Девочка вдруг прыснула, закрывая ладошками лицо, и что-то зашептала сквозь пальцы. Я спросил, почему она смеется. Она долго и смущенно отнекивалась, а потом призналась, опустив глаза и играя ямочками на щеках:

— Прошу простить, но… цветущая слива тоже может ввести в соблазн, если смотреть на нее с вожделением. И разве дерево в этом виновато?.. Или вы готовы обломать его цветущие ветки?.. Может, харам не в танце, а в глазах смотрящего?..

Я не нашелся, что ответить. Личико Гури снова стало испуганным. Она поспешила подобрать свои чувяки, поклонилась и пошла к той стороне стены, которая была частично разрушена землетрясением. Видимо, через нее она забиралась в сад. Я задумчиво подергал себя за бороду и окликнул девочку:

— Можешь приходить сюда, Гури. Сад всегда пуст, и ты никому не помешаешь.

Она стала благодарить, но я вернулся в дом и открыл книгу.

С тех пор до моего слуха часто доносился звон браслетов. Гури появлялась в саду почти каждый день. Я никогда не выходил к ней, только смотрел из окна. Она поворачивала в мою сторону милое, разгоряченное танцем лицо, и почтительно кланялась. Я откладывал книгу и кивал, принимая ее приветствие.

Однажды, когда день был особенно жаркий, и девочка села отдохнуть в тени деревьев, я подозвал ее и угостил охлажденным зеленым чаем, который принесла для меня Хадиджа.

— Салам, Гури. Как продвигается твое учение? — спросил я.

Она с наслаждением напилась, а потом поклонилась низко-низко. Я спросил, что бы это значило.

— Теперь я знаю, кто вы, хафиз, — произнесла девочка. — Бабушка рассказала. Вы — тот добрый человек, благодаря которому я живу.

— Ты живешь благодаря милости Аллаха, — поправил я ее, но она только заулыбалась, показывая ровные белоснежные зубки. — Так что с танцами? Как твоя дорога к совершенству?

Девочка усмехнулась углом рта, совсем не по-детски, и поставила пиалу с остатками чая на сгиб локтя:

— На последнем муджарате наваб приказал Сундари танцевать с кубком вина. Вы знаете, что происходит, если пролить хоть каплю?..

Мне не было известно, кто такая Сундари, но о жестоких развлечениях чиновников я слышал не раз. Танец с кубком был любимой забавой. Аламгир запретил индийские храмовые танцы, как и местные религии, но наместники не отказывали себе в удовольствии полюбоваться на красивых женщин.

— Наваб приказал ее высечь, — продолжала Гури, удерживая пиалу в равновесии. — Ее и наставницу — Бисмиллах-джан. Он сказал бабушке, что танцовщиц учат очень, очень плохо.

— И после этого ты все еще хочешь танцевать на муджарате?

Девочка вернула мне пиалу, вскинула носик к небу, щурясь от солнца, потом потупилась, но смолчать не смогла:

— Хочу. Когда-нибудь я станцую для наваба танец с кубком. И не расплескаю ни капли! — потом ее решимость поутихла, и она виновато развела руками: — Но я никогда не научусь танцевать так, как Сундари…

— На все воля Аллаха! — сказал я ей. — Желание уже творит. Если ты не можешь летать, как птица, научись бегать, как газель. Но делай это лучше всех.

Она задумчиво нахмурилась и вдруг спросила:

— Говорят, в юности вы слагали газели, хафиз. Это правда?

— Правда, — признал я.

— Это было давно?

— Двадцать шесть лет назад.

Гури сосчитала по пальцам:

— Прошло много времени…

— Для меня — не очень, — сказал я.

— И еще говорят, что вы бросили поэзию после смерти жены?.. — Гури произнесла это так тихо, что мне пришлось податься вперед, чтобы услышать.

— И это правда.

— Почему, хафиз?

Я молчал довольно долго, а потом ответил:

— Аллах говорит с нами через наше сердце. Значит, только из него должны исходить слова и дела. Все остальное — харам. А мое сердце безмолвно, в нем больше нет стихов. Значит, писать их — грех.

— Почему же молчит ваше сердце?

— Потому что вместе с женой умерло мое вдохновенье.

— Нет, оно не умерло! — возразила Гури. — Ваше вдохновение живет! Я слушала газели, которые пела моя мать! Они прекрасны! Особенно мне нравится та, где пери[14] собирается на праздник! — и она начала декламировать с выражением: «Ты на праздник Науруза с утра начала собираться…»

— Не надо! — остановил я ее. — У меня нет сил, чтобы это слушать.

Но все же мысленно я повторил газель от начала до конца:

«Ты на праздник Науруза с утра начала собираться.

Ты прекраснее пери. Ответь же: зачем наряжаться?

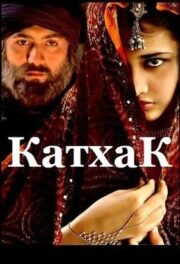

"Катхак (СИ)" отзывы

Отзывы читателей о книге "Катхак (СИ)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Катхак (СИ)" друзьям в соцсетях.