Вдруг меня срочно вызвали к первому секретарю Красногвардейского РК ВЛКСМ Вячеславу Всеволодовичу Копьеву. Я вошел в кабинет. Навстречу поднялся мой ровесник – рослый (выше меня), спортивный, черноволосый. Он улыбнулся с той ничего не значащей аппаратной приветливостью, после которой мог последовать жесточайший нагоняй. Я в ту пору напечатал свои первые визитные карточки, извещавшие, что вы имеете дело не только с членом Союза писателей СССР, но и кандидатом филологических наук. Он прочитал, посмотрел на меня с уважением и тоже протянул визитку: кандидат физико-математических наук. Теперь и я посмотрел на него с уважением.

– Ну, как там у вас дела в «Авангарде»? – спросил Копьев.

– Ищем таланты. Обсуждаем. Спорим.

– О чем?

– О литературе.

– И об антисоветской? – В его глазах блеснул огонек дознавателя.

– Почему вы так думаете?

– Сигнал был.

– Это неправда! – твердо полусоврал я.

– А как же Ходасевич?

– Его стихи недавно опубликовали в «Сельской молодежи»!

– Да вы что? Как же я пропустил… – Ему явно полегчало. – Так это же меняет дело! Ну, тогда успехов вам в поиске талантов. Но поаккуратнее. Люди-то вокруг разные.

Я подарил ему свою книжку стихов, и мы расстались, довольные друг другом.

В момент развала СССР Копьев был вторым секретарем ЦК ВЛКМ, а в начале 1990-х стал одним из руководителей Всероссийского инженерного общества. Он-то на свой страх и риск профинансировал выпуск крамольного «Демгородка» в ведомственной типографии. Впрочем, сверху отреагировали оперативно: в книготорговую сеть поступило указание не принимать издание к распространению. Но контролировать выполнение всех своих указаний демократическая власть еще не умела, да и потом не научилась. А в конце 1994-го в издательстве «Республика», бывшем «Политиздате», вышел том моего избранного с «Демгородком». На супере был изображен, причем без штанов, адмирал Рык, очень похожий на генерала Лебедя, который тогда едва промелькнул в большой политике. Почему художнику пришла в голову мысль придать Рыку сходство с Лебедем? Не знаю… Когда же во время президентской гонки 1996 года генерал в качестве кандидата на высший пост встречался с писателями, я подарил ему «Демгородок». Он с удивлением глянул на суперобложку, потом на меня и спросил своим незабываемым голосом, напоминавшим сирену воздушной тревоги:

– Не понял?

– А вы, Александр Иванович, посмотрите на год издания.

– Тем более не понял! – Он уставился на меня тяжелым взором усмирителя русской смуты.

Однако диктатора из генерала не получилось, наоборот, его употребили в большой политической игре, как «салагу», воспользовались его авторитетом, чтобы сохранить у власти еще на четыре года разлагающегося прямо на глазах Ельцина. А потом Лебедя услали в Красноярский край, где он и погиб при странных обстоятельствах. Я же в 1996 году решил, что спасением для страны может стать возвращение к власти коммунистов, которые сделали вывод из перестройки, отказались от моноидеологии и признали многоукладную экономику при государственном контроле. Кстати, через это прошли почти все страны социалистического лагеря, наверное, потому там и не было такой растащиловки, «банкирщины» и «олигархщины».

Владимир Меньшов делал в рамках избирательной кампании фильм о Зюганове и пригласил меня в качестве ведущего. Вопрос о гонораре даже не стоял. Работали за идею. И рисковали, наверное. Снимали в квартире главного коммуниста на Лесной улице, где до своего президентства жил и кандидат в члены Политбюро Ельцин. Фильм вышел отличный, душевный, так «папу Зю» – в кругу любящей и дружной семьи, с женой, взрослыми детьми, – еще никогда не показывали. Обычно его подавали на экране в каком-нибудь уродском ракурсе, наводя резкость на бородавку. Да еще попутно шел глумливый закадровый комментарий. В эфир наша работа должна была пойти в последний день агитации на Первом канале и вполне могла перетянуть на сторону коммунистов пару миллионов замороченных либеральным агитпропом избирателей. Однако Эрнст в последний момент снял ленту из сетки вещания, разумеется, согласовав акцию с Кремлем. Самостоятельно наши телемагнаты могут снимать только сериалы про страдающего русского миллионера, влюбившегося в юную разносчицу телеграмм. Мне позвонил взбешенный Меньшов.

– Вы представляете, Юра, – кричал он, – я ему говорю: Геннадий Андреевич, созывайте пресс-конференцию, звоните в посольства, поднимайте народ, мировое мнение, покажите, что вас зажимают! Какая, к черту, у нас демократия! Люди поддержат, выйдут на улицу…

– А он? – спросил я.

– Он говорит, что я многого не понимаю, он не может рисковать партией. Власть все равно не отдадут, а кровь прольется… Понимаете? Они не хотят рисковать. А кто же берет власть без риска?..

Тогда Зюганов якобы проиграл с небольшим отрывом, а через пятнадцать лет сквозь зубы признались: выиграли коммунисты, но голоса подсчитали как было приказано. В те дни я вспоминал БМП из моего «Апофегея» и удивлялся, насколько точно проинтуичил характер этого человека. Тогда же мне удалось в эфире бросить фразу, которую потом часто повторяли: «Если Господь хочет наказать народ, он заставляет его выбрать между Горбачевым и Ельциным».

Едва президент пошел на второй срок, как сразу выяснилось, что он тяжко болен, ему срочно необходима операция по аортокоронарному шунтированию, он даже расстался с ядерным чемоданчиком – впрочем, всего на сутки. Но и после операции Ельцин выглядел все хуже, иногда появлялся в эфире в таком состоянии, что даже полупарализованный Брежнев был в сравнении с ним огурчиком. Однако «царь Борис» успевал как перчатки менять премьер-министров, не сработался даже с Евгением Примаковым, спасшим страну после дефолта. Ну а результат известен: «Я ухожу…» И сам отдал вожжи, когда копыта погоняемой им птицы-тройки оказались занесены над мусорной бездной.

«Владимир Владимирович, берегите Россию!» – напутствовал он преемника, едва ворочая языком.

Эпизод прощания с Кремлем показали все каналы. Смешно и страшно: «Берегите Россию…» Это как, передавая ключ от сгоревшего дома, сказать: «Не забывайте поливать цветы на подоконнике!» А Путин стоял худенький, серьезный, почтительный, и никому не приходило в мозг, что это явился ИО – Избавитель Отечества…

С 1993 года «Демгородок» много раз переиздавался, правда, в отличие от других моих сочинений, не переводился на иностранные языки. Видимо, сюжет слишком связан с российской политической историей. В начале нулевых режиссер Александр Горбань поставил одноименную инсценировку в Театре имени Рубена Симонова, где на аншлагах шел мой «Козленок в молоке». Правда, он решил передать сатирический пафос книги через буффонаду и фарс, сократив текст и сделав главным героем спектакля ассенизационный агрегат, которым управляет Мишка Курылев. Спектакль шумного успеха не имел, хотя и продержался в репертуаре несколько лет. Зрителей все-таки больше интересовало ехидное слово писателя, нежели извивавшаяся на сцене гофрированная кишка.

В 2015 году Горбань должен был ставить в Театре сатиры мою эсхатологическую комедию «Чемоданчик», где я через 25 лет вернулся к эстетике прямой политической сатиры. Мы обсуждали с ним будущий спектакль, и я предостерегал его, как умел, от ошибок, допущенных с «Демгородком». Кажется, он все понял, но накануне обсуждения макета декораций Горбань, забыв дома слуховой аппарат, пошел на рынок через железную дорогу и попал под электричку. Нашли и опознали его лишь через неделю… В итоге комедию поставил Александр Ширвиндт.

Вот и все, что я хотел рассказать о том, как построил «Демгородок». Надеюсь, это сооружение еще постоит в отечественной литературе. Должен с гордостью сообщить, покойный Сергей Михалков ставил мою «Выдуманную историю» чуть ли не вровень с Булгаковым и Салтыковым-Щедриным. Преувеличивал, конечно. Добрый был дедушка, потому и дожил почти до ста лет.

Комментарии

«Апофегей»

Повесть

Повесть написана в 1988–1989 гг. Первоначальное название «Вид из президиума» изменено автором в процессе подготовки повести к печати. Под заголовком «Апофегей» «Московский комсомолец» публикует фрагмент повести 7 мая 1989 г. Журнальный вариант вышел в «Юности» (№ 5, 1989). «Апофегей» имел широкий общественный резонанс. Влиятельный в то время критик Т. Иванова писала о повести в «Огоньке»: «Я слышала голоса и ее ярых сторонников, и ее не менее ярых противников… Года три да, пожалуй, два назад никто бы ее не опубликовал – крамола, посягательство на незыблемый авторитет партаппарата и вообще слишком много насмешек…» (1989, № 42). В газете «Советский патриот» в большой статье, посвященной «Апофегею», Н. Романович писал: «История вознесения и ниспровержения Михаила Петровича Бусыгина, за неуклончивость прозванного БМП (для незнакомых с армейской терминологией поясним: БМП – боевая машина пехоты), еще вчера показавшаяся бы из ряда вон, сегодня воспринимается как нечто совершенно ординарное и даже типичное. И кто-то наверняка начнет искать аналогии с реально существующими персонажами. Но не стоит этого делать. Поляков не писал с натуры. Как истинный художник, он брал явление и исследовал его со свойственной ему прямотой и бескомпромиссностью. Те, кто помнит его «комсомольскую» повесть «ЧП районного масштаба», не могут не отметить, как вырос автор… Существенно углубилось его знание жизни, еще более окрепла гражданская позиция, утвердились ценностные приоритеты, что, естественно, приходит лишь с опытом – писательским и человеческим. А опыт этот давался Полякову с кровью: вряд ли кому из его коллег доставалось такое количество плевков, пинков и зуботычин…» (1989, 20 августа). Попытка объективного анализа повести предпринята и в статье Л. Симкина «Портрет сорокалетних в «Апофегее» («Молодой коммунист», 1989, № 11).

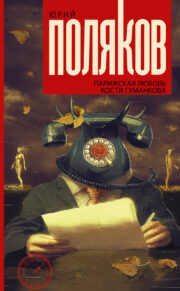

"Парижская любовь Кости Гуманкова" отзывы

Отзывы читателей о книге "Парижская любовь Кости Гуманкова". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Парижская любовь Кости Гуманкова" друзьям в соцсетях.