— Грэйс, — холодный, глубокий голос Лукаса раздался позади нее, заставив вздрогнуть.

Фантастика. Он должен был прийти и найти ее, когда она будет смотреть на картину своего мертвого мужа, пытаясь выбросить его из своей глупой головы.

Надеясь, что она не покраснела, как девочка-подросток, и все же зная, что так оно и есть, Грейс не обернулась.

— Что? — сердито спросила она, уставившись на картину Гриффина.

— Ты не съела рыбу, которую я купил. Что-то не так?

Он изучал ее привычки в еде?

— Нет. Я просто не люблю рыбу.

— Хорошо. Тогда я позабочусь о том, чтобы достать что-то другое, типа мяса.

— Знаешь, может, стоит спросить меня, чего бы я хотела, прежде чем ты пойдешь покупать еду, — она замолчала, глядя в темные глаза Гриффина, отражавшиеся в зеркале. — Или оплатить за квартиру. Или оплатить все мои счета.

Наступило молчание.

— Твое финансовое положение было для тебя проблемой, — голос Лукаса звучал ближе. — И я решил эту проблему.

По какой-то причине ее сердцебиение участилось, что очень раздражало. У нее не было причин так реагировать на него, и она до сих пор не знала почему.

— Ты решил эту проблему не спросив, нужно ли мне это, — упрямо сказала она. — И я была бы признательна, если бы ты сначала спросил меня.

— Ты бы сказала мне «нет» только потому, что тебе не нравится, когда тебе говорят, что делать. Что не решило бы проблему. Что это?

Грейс обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как он взял один из ее скомканных листков бумаги и развернул его. Листок бумаги с его рисунком.

Вот дерьмо. Ее неудачные рисунки его, боксирующего с грушей, были последними вещами в мире, которые она хотела, чтобы он увидел.

— Дай сюда, — забыв о своем раздражении, она бросилась к нему, пытаясь выхватить из его рук клочок бумаги. Но он был слишком быстр, удерживая его вне ее досягаемости.

— Лукас, — ее дыхание участилось, и она почувствовала, как ее кожа начинает гореть от смущения. Она снова потянулась за бумагой, но он только поднял ее повыше. — Отдай это мне, — она начала задыхаться. — Это личное.

Отлично. Теперь ты сделала из этого большое дело.

Не обращая на нее внимания, Лукас развернул рисунок и уставился на него.

Наступило напряженное, тяжелое молчание.

Карандаш, который она держала в руке, заскрипел, и ей пришлось бороться, чтобы ослабить хватку, прежде чем она сломала бы его. Раньше он не видел ее рисунков. Даже в квартире, которую она делила с Гриффином, она не развешивала их по стенам, держа все свои картины в арендованной студии.

Ей не очень нравятся люди, глядящие на ее работы, хотя она знала, что придется сделать это, если она хотела их выставить, и она, конечно, не хотела, чтобы первый же человек мог раскритиковать ее.

— Это я, — его голос звучал так же пусто, как обычно, но, когда он поднял на нее глаза, в них вдруг появилось что-то, чего она не узнала. Но это не тонкий слой льда делал его взгляд таким острым и холодным. Это было что-то другое. — Это я, не так ли?

В его голосе прозвучала требовательная нотка, как будто для него было жизненно важно узнать это.

Грейс вздернула подбородок, решив не показывать ему своего смущения или внезапной тревоги. Ей было все равно, что он об этом думает. Это был просто глупый рисунок, который все равно был не очень хорош.

— Да, — сказала она, встретившись с ним взглядом. — Так и есть.

— Зачем?

Вопрос прозвучал резко, как удар хлыста, и она чуть не подпрыгнула.

Злясь на себя и на то, что позволила этому подействовать на себя, она протянула руку за рисунком.

— Зачем я тебя нарисовала? Потому что захотела.

Он не отдал его ей. Только продолжал смотреть на нее, и в его глазах мелькнуло что-то непонятное. И, помимо воли, в ней зашевелилось восхищение. Она хотела подойти ближе, увидеть, что таилось в глубине его взгляда. Потому что это была какая-то эмоция, в этом она была уверена.

К счастью, в этот момент он снова посмотрел на рисунок, и его брови сошлись на переносице. Он казался почти загипнотизированным этим, что почему-то делало ее нелепую реакцию на него еще хуже.

Начав раздражаться, Грейс снова взмахнула рукой, чтобы взять рисунок, и на этот раз ей удалось выхватить его из его рук.

Он резко вскинул голову, его взгляд пронзил ее насквозь, пригвоздив к месту.

— Ничего особенного, — услышала она свой голос, слова почему-то сыпались, как зерно из прорехи в мешке с зерном. — Это просто глупые каракули. Это ничего не значит.

— Если это ничего не значит, то почему здесь разбросано еще десять листков бумаги?

Он их пересчитал? Вот дерьмо.

— Потому что я не смогла нарисовать все правильно, ясно?

— Не смогла нарисовать правильно что?

Тебя и твою красоту. Твой жар. Твою искру. Твою силу. Твои контрасты, о которых я не могу перестать думать.

Но она не могла сказать ему этого, просто не могла.

— Твою энергию, — сказала она вместо этого, несколько неуверенно. — В том, как ты бил по боксерской груше, была интересная… энергия, и я хотела посмотреть, смогу ли ее передать.

Его взгляд упал на листок бумаги, который она держала в руках.

— Какую энергию?

Грейс закусила губу. Ей было трудно говорить о своих картинах, главным образом потому, что половину времени она сама не знала, что пытается запечатлеть, пока сама картина не начинала обретать форму. Обычно это было чувство, которое вызывало его, чувство, которое она хотела исследовать. Но на самом деле она не хотела говорить ему об этом, потому что, во-первых, он, вероятно, не поймет, а во-вторых, чувства, которые он разжигал в ней, не были теми, о которых она хотела ему рассказать.

Она даже думать о них не хотела.

— Я не совсем уверена, что могу выразить это словами, — сказала она, наполовину правдиво, глядя на рисунок. Лукас, стоявший с отведенной назад рукой, готовый нанести еще один мощный удар по мешку, его тело напряглось, лицо пылало от сосредоточенности. — Но это то, что я ищу в своих работах в течение последнего года или около того.

— Что именно?

Она подняла на него глаза.

Он стоял недалеко от нее, одетый в поношенные джинсы, облегавшие его стройные бедра, и мягкий на вид черный свитер, поверх которого была наброшена байкерская куртка. Простая, повседневная одежда, которая, казалось, только подчеркивала его сильную мужскую красоту.

Неподвижность, с которой он стоял, в сочетании с этим напряженным, сосредоточенным взглядом, была чем-то совершенно завораживающим, заставляя ее пальцы чесаться, чтобы поставить карандаш на бумагу и начать рисовать его. Посмотреть, сможет ли она уловить его напряженность в неподвижном состоянии, как не смогла, когда он был в движении.

— Что? Ты вдруг заинтересовался искусством? — она не смогла скрыть оборонительную нотку в голосе.

— Меня интересует все, что касается меня, а то, что ты пытаешься нарисовать меня, очевидно, касается и меня.

Выдохнув, она снова скомкала рисунок и кинула его на пол. Она никогда никому ничего не говорил об идее, что изучает свои возможности с помощью картин, даже Гриффину. Не потому, что ей было стыдно или что-то в этом роде, просто она хотела сохранить это для себя. Но теперь, когда ледяной взгляд Лукаса был прикован к ней, она начала смущаться.

— Я думала об идее героя и о том, что значит быть героем, — она махнула рукой на картины, прислоненные к стенам. — Все эти ребята — примеры повседневных героев, и мне понравилась идея исследовать разные аспекты героизма с каждым из них.

Он обвел взглядом комнату, рассматривая различные холсты. Полицейский, прислонившийся к фонарю, на мгновение задумался. Пожарный натягивал куртку, его взгляд был устремлен вверх, на лице застыло мрачное выражение, как будто работа, на которую он отправлялся, была опасной. Гриффин, ее муж, смотрит в зеркало и делится шуткой…

Голубые глаза Лукаса снова пригвоздили ее к месту.

— Я не герой, Грейс. Так Какого хрена ты меня нарисовала?

* * *

Он не совсем понимал, почему мысль о том, что она его нарисовала, так его раздражала. Или почему он хотел знать ее причины. И все же он поймал себя на том, что подталкивает ее к ответу.

Она стояла в луче света, пробивающегося сквозь угол витража, и от этого цвета ее волосы казались ярко-красно-золотыми, а шелковистая ткань туники, в которую она была одета, блестела. В ней было так много цвета, темно-бирюзовая туника контрастировала с прядями волос. Длинные стройные ноги были обтянуты черными леггинсами, ступни босые, ногти на ногах покрыты блестящим золотым лаком.

Она была вся золотая, красная и голубая, взрыв цвета, как фейерверк на фоне мертвого черного неба.

Он не должен был сюда прийти, чтобы просто увидеть ее, и он знал это. Он даже не мог понять, почему он это сделал, только то, что, когда он вернулся после очередного безрезультатного дня попыток найти людей, которые охотились за ней, его необъяснимо потянуло вверх по лестнице в маленькую комнату, которую она называла студией.

Она стояла перед портретом Гриффина, непривычно неподвижная, с водопадом вьющихся волос абрикосового цвета, которые почти достигали поясницы. И тут ему пришло в голову, что он понятия не имеет, зачем пришел, поскольку ему нечего ей сказать. Поэтому он сказал первое, что пришло ему в голову, — о рыбе, черт возьми.

Затем его навязчивая аккуратность проявилась, когда он заметил эти скомканные листы бумаги на полу, и ему пришлось поднять один из них, расправив его, чтобы увидеть, что это. И увидел себя, нарисованного угольным карандашом, готового нанести еще один удар по боксерской груше.

По его спине пробежала горячая волна, и эта картина почему-то повергла его в шок. Как будто она открыла в нем что-то такое, чего он не хотел, чтобы кто-то видел. Что-то глубоко личное и болезненное.

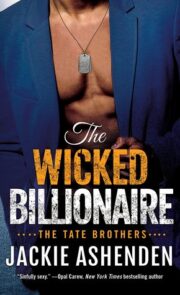

"Порочный миллиардер" отзывы

Отзывы читателей о книге "Порочный миллиардер". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Порочный миллиардер" друзьям в соцсетях.