Здесь же, между высоких парений и низких испарений, в переплетении улиц и переулков на высоком берегу Москва-реки, текла жизнь достойнейшая, суть которой составлял спокойный и кропотливый, всегда благодарный труд врача и учителя. Здесь читались лекции и писались учебные книги, здесь делились знаниями и здоровьем и исполнялись ими. Здесь в тихих улочках пробивались сквозь булыжную мостовую, а потом и сквозь трещины в асфальте желтые головки мать-и-мачехи, пахучий паслен и тихие одуванчики. Здесь в мае неохватные тополя расцветали зелеными и розовыми облаками, а потом, в июне, в день рождения Пушкина, белой метелью заносили улицы. Здесь звенели в тишине трели трамваев, огнем пламенели за Дорогомиловом осенние закаты, вставали в черном небе над рекой все созвездия северного неба, а зимами сугробы стояли в рост человека.

Однажды мартовской ночью, ближе уже к апрелю, Нина Федоровна внезапно проснулась. В мире происходило что-то огромное. Гул, рокот, грохот, рев — это не имело названия. У окна звук страшно усиливался — что-то случалось там, за черным стеклом, за темным переулком, высоко в ночном небе — везде! Странно было одеваться и выскакивать на улицу в этот час, и уравновешенная женщина вернулась в постель и уснула, лишь только голова ее опустилась на подушку. Рано утром, когда соседи еще спали, Нина Федоровна, выйдя из кованых ворот, перешла трамвайные рельсы и устремилась вверх, на Бугор, как называли жители переулка, да и всех окрестностей, высокий берег реки.

Река была уже не река, а летящая со скрежетом белая змея, чьи ледяные чешуи, размером каждая чуть не с крышу сызранского дома, наползали друг на друга, сталкивались, крошились… Видна была то собачья будка, уносимая на льдине со скоростью ветра, то лодка, то какие-то бревна — река пошла. И называлось все это — ледоход.

И в эти же дни, идя вдоль берега над рекой, Нина Федоровна услышала в необъяснимой глубине неба еще незнакомые звуки — далекие, манящие, тревожные. Подняв голову и зажмурившись от весеннего солнца, она различила в небесной лазури, на грани видимого, раскинутые и сияющие острые крылья. Это морские чайки возвращались к северным гнездовьям. Какие же большие, должно быть, эти птицы, если видны на такой высоте!

На берегу реки и во всей округе напоминал о себе простор необъятной земли. Если бы не река, если бы не открытое небо над ней, если бы не закаты… Но было так, и потому так особенно складывалась и текла жизнь у обитателей этих московских мест. А всего-то: Пресня с Трехгоркой и Зоопарком, Конюшковский, Горбатка со Шмидтовкой, Проточный переулок и пара Смоленских, Ростовское подворье с набережной и семью переулками, Плющиха, Неопалимовский и Тружеников, Саввинская набережная, с двумя переулками, две Пироговки, Девичка, Хальзунов переулок, Погодинка, да Новодевичий монастырь с парком и кладбищем — вот и все.

И здесь, в этих московских границах домов и мостовых, жизнь, вечно-мгновенная жизнь, неслась, как река в половодье. Вот третье десятилетие двадцатого века настало, а вот уж и его середина. Вот Нина Федоровна в серо-голубом платье с белой манишкой в директорском кабинете школы-интерната для умственно отсталых детей, на втором этаже просторного особняка в том конце Погодинки, что выходит на высокий берег пруда у Новодевичьего монастыря. Весна, пробились к свету и зазубренные копья одуванчиков у стены дома, и странные ростки неведомого растения московских пустырей, что при первых признаках весны красными свернутыми жгутами выстреливает к солнцу, расправляет широкие листья и в считанные дни превращается в густые заросли выше деревянных заборов.

В кабинете, залитом весенним томительным солнцем, Нина Федоровна сидит с Аннетой за стаканом чая. Девочке уж пятнадцатый год, но память о прошлом так и не вернулась — и к счастью, — считает Нина Федоровна, молодой и очень серьезный олигофренопедагог, в чьем ведении теперь не только школа, но и специальный детский сад, тоже интернат, в соседнем здании — десятки, сотни изуродованных наследственной случайностью или, напротив, неслучайностью, детских тел и судеб.

Раскосые, с полуоткрытым ртом, беззаветно добрые дауны, детки с перепонками между пальцами, с головами, вытянутыми, как дыни, и покрытыми редким пухом, слепые, глухие, глухонемые, слепоглухонемые…Но все — дети, и каждый — полон надежд и готов к счастью. Быть с ними рядом, быть вместе, и так — каждый день… Наблюдать, заниматься, играть… Развивать, учить, наставлять. Заставлять непослушные пальцы сперва вырезать и клеить простые аппликации, потом клеить коробочки, потом шить — аккуратней, чем белошвейка…Вышивать гладью прекрасные цветы приволжских полей — алые маки, синие васильки, белые ромашки с желтой серединой — а ведь вышивальщицам этих цветов никогда не увидеть — ни в поле, ни на холсте с канвою…. Учить писать и считать. Ставить спектакли-сказки с великолепными самодельными костюмами и декорациями — а ведь артисты — дауны, другие олигофрены, слепые, глухие… Писать о своих наблюдениях и опыте работы научные статьи… Странный выбор для натуры молодой, полной красоты и жизни, гармоничной в самой своей глубине!

И вот Аннета — особый случай. Сильное нервное потрясение в раннем детстве — и отсюда частичный паралич правой стороны, внешне вовсе незаметный, а только при специальном обследовании. Ретроградная амнезия. Это тоже незаметно — кто же в ее годы станет сам говорить о прошлом, а как отвечать на обычные вопросы посторонних о родителях, о детстве, мы уже научились — наизусть вызубрили и механически, без напряжения при надобности повторяем. Французский язык из повседневной жизни удалось устранить. Дитя цеплялось некоторое время за английский, но и с этим справились довольно скоро. По крайней мере, наяву эти европейские наречия из уст ребенка не звучат. Но есть одно…свойство. Его убрать не удается, да и вряд ли удастся — возможно, только со временем…

— Аннета, обед был вкусный?

— Обед?

— Что было на обед?

— Нина Федоровна, дорогая, можно я вам задам один вопрос? Только один?

— Сначала полагается ответить на мой. Я спросила: обед был вкусный? Что было на сладкое?

— Ой, ну пожалуйста, пожалуйста, я одно хочу спросить: вы помните, мы ходили на прогулку к монастырю, и мимо прошла собачка. То есть прошла дама, и она вела собачку. Помните?

— Что-то я забыла.

— Нет, ну я напомню: собачка такая белая с коричневыми пятнами и длинными ушками, и лапки мохнатые и невысокие. Нина Федоровна, голубушка, как называется такая собачка?

— Это, милая, эпаньоль, или спаньель. Очень редкая порода.

— Почему, как редкая?

— Таких собачек мало даже в Москве, их держат охотники по перу. Вот у моего отца были всегда сеттеры для охоты, а спаньеля ни одного в Сызрани не было.

— Сеттеры — ах, это какие?

— Да вот, взгляни, — и Нина Федоровна указала на фигурку каслинского литья у себя на столе. — Это мое пресс-папье, память о сеттерах Федора Александровича. Последнего звали Наль. У отца разные были — и англичане, и ирландец однажды, а последний — наш любимец — шотландский сеттер-гордон.

— Ах, какая прелесть! Расскажите, умоляю вас, Нина Федоровна, милая, какие это англичане? Какой это — ирландец? А гордон — точь в точь как эта статуэтка? А они большие? Какие? — и Нина Федоровна, хоть и старалась кратко отвечать на вопросы, но только вызывала все новые и новые. Так и проходило время, отведенное воспитательницей для бесед с уже подросшей Аннетой.

Эта болезненная, с точки зрения просвещенного педагога, страсть девочки к собакам носила характер мании. Наставница старалась постепенно приучить Аннету не то чтобы скрывать, но хотя бы не обнаруживать ее слишком явно и особенно при мало знакомых посетителях, врачах, сотрудниках. Вместе с тем, будучи педагогом не просто просвещенным, но добрым, а значит, истинно профессиональным, она понимала, что вовсе лишить душу ее единственного оплота, приюта, или, как говорили в Сызрани, притина, — значит потерять ее, отправив в одиночестве в холодный хаос мира. Потому она не жалела ни сил, ни времени, насколько могла его уделять именно этой девочке, чтобы рассказывать о собаках все, что знала. А знала она немало, ведь выросла в семье охотника.

Была у этого необычного ребенка и еще одна особенность, но с ней справиться было куда труднее, чем с собачьей манией. Эта особенность была — красота. Тонкая, неброская, весьма своеобразная, та, что первого взгляда может и не остановить, но, остановив второй, уже не отпустит. Высокая ростом, девочка даже в возрасте гадкого утенка не казалась нескладной. В создании ее внешней телесной оболочки работа природы достигала того же совершенства, как в самых лучших своих творениях — в рисунках на крыльях фазанов и бабочек, в очертаниях антилоп, лошадей, экзотических кошек… Работа Фаберже в сравнении с формой уха, узкого запястья или кисти Аннеты казалась топорно грубой. Но мнилось, что все эти внешние, телесные линии и формы были не столько самостоятельны, как служебны. И служили они лишь оправой — оправой для глаз. Глаза эти были удивительные органы света — прозрачные, переливчатые, они вбирали и излучали лучи, играя ими, перекрещивая их и фокусируя, рассеивая и сгущая будто по своей воле. Зрелище это само по себе завораживало.

Глубоко скрытая в недрах интерната для умственно отсталых, прогуливаясь в составе групп даунов по пыльным окрестностям Погодинки и Усачевки, беседуя почти ежедневно о собаках с любящей ее спасительницей, девочка была в совершенной безопасности.

Но время шло, и нужно было Нине Федоровне приспосабливать свою воспитанницу к самостоятельной жизни. Аннета уже закончила среднюю школу общего уровня и несколько лет как работала в интернате сперва нянечкой, потом помощником библиотекаря. За пределы учреждения она почти не выходила. Нине Федоровне хотелось для девочки большего. По твердому убеждению наставницы, недавно вышедшей замуж, единственным способом устроить Аннету было выдать и ее. Конечно, девочка была совсем молода и несколько странна — ну так что ж! Сама Нина Федоровна нашла свое счастье только под тридцать, из-за постоянной занятости «дурачками», как она называла своих подопечных. Аннете должно было исполниться двадцать — но ведь тут иной случай! Высшее образование — нет, вряд ли. Обдуманное замужество и подходящее место работы — вот условия задачи. И Нина Федоровна с присущей ей спокойной обстоятельностью принялась эту задачу решать. К этому времени она была не только выпускница первого в России Педагогического факультета Второго московского университета, но и кандидат педагогических наук, и директор главной в Москве вспомогательной школы, и куратор всех остальных подобных заведений, и в кабинет Крупской на Чистых Прудах входила так же естественно, как в свою комнату на Горбатке (теперь комнаток было две, и жила Нина Федоровна вместе с мужем). У этой женщины, обаятельной и серьезной, знакомых, друзей и сотрудников было столько, что задача не представлялась слишком сложной.

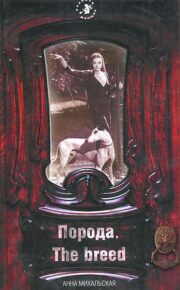

"Порода. The breed" отзывы

Отзывы читателей о книге "Порода. The breed". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Порода. The breed" друзьям в соцсетях.