Потому однажды зимним вечером на чай были призваны ближайшие — Марья Александровна — соседка по лестничной площадке в Горбатом переулке, полуфранцуженка и учительница французского языка; Татьяна Дмитриевна — учительница музыки, дававшая уроки в интернате на Погодинке и обитавшая в мезонине в маленьком, до сих пор сохранившемся деревянном домике на самом углу Труженикова переулка, где он выходит к магазину Ливерс, и соседка по квартире Агнесса Петровна Берг, воспитательница детского приюта, расположенного за каменной стеной двора двух флигелей Наркомпроса на Горбатке. Присутствовал и муж Нины Федоровны — Павел Иванович, выпускник Лесотехнической академии, специалист по защите лесов и лесоустройству, молчаливый темноглазый красавец с Дона. Сын расказаченного и расстрелянного отца, он добрался до Москвы исхудавшим юношей — выпускником реального училища. У Павла Кузьмина был орлиный нос, а к нему — горячие глаза и чахотка. Сколько настойчивости и мужества нужно было, чтоб превозмочь вечный голод, найти силы, подавить болезнь, поступить в Академию и выучиться… За годы чахотка угасла, зато появилась язва желудка. С нею справлялась уже Нина Федоровна и, конечно, справилась — насколько это было вообще возможно. Появился было и партбилет, но — опять чудом — как-то в вечных разъездах потерялся, как и память о том, что этот документ вообще когда-то существовал. Собственно, Павлик, как звала его жена, и жив был только потому, что всегда куда-то ехал, откуда-то приезжал или где-то в далеких лесах работал. И этим вечером тридцатого года оказался он дома почти случайно, проездом из одной экспедиции в другую. Его форменная фуражка с двумя перекрещенными дубовыми листочками висела на лосином роге в прихожей, рядом с книжными полками, половина которых была занята темно-зелеными томами Брэма, определителями насекомых и растений, а другая половина — трудами Выготского и Пиаже, Фрейда и Россолимо. Тут же в прихожей стояла и узкая железная походная кровать — «офицерская», как ее почему-то называли, со сложенными на ней накомарниками, рюкзаками, другими брезентовыми вещами и прочим экспедиционным оборудованием.

Нина Федоровна в советах не чувствовала особой нужды, давно привыкнув все решения принимать самостоятельно, но все же обсудить с людьми приятными ей, добрыми и, главное, близкими по пониманию жизни, как устроить жизнь Аннеты наилучшим образом, ей хотелось.

Под желтым абажуром, за дубовым столом, вокруг пирога с яблоками и корицей, розоватыми ромбиками выглядывавших из-под сеточки подрумяненных полосок теста, — пирога, испеченного Марьей Александровной, собрались гостьи. Павлик резал пирог, Нина Федоровна разливала темно-красный чай в тонкие стаканы с прозрачно-желтыми кружочками лимона — по особому случаю роскошь из Торгсина. Обстановка этого дома была куплена молодой четой сразу, по случаю, где-то на Никитской. В ней было все то, что сопутствовало поколениям и поколениям старых москвичей и, сработанное из дуба, пережило век: «славянский» шкаф с зеркалом и намеками на готическую резьбу, большой письменный стол с зеленым сукном, комод, он же «драндулет», диван и стулья с прямыми спинками, обитые черной кожей. Голландка, облицованная белыми изразцами и занимавшая в маленькой комнате целую стену, тихо шумела и шуршала пламенем, и потрескивали, выскакивая на медный лист, угольки. На коричневых обоях овал из красного дерева заключал лица супругов, прижатые друг к другу щеками. Карточка снята была в фотографии на Арбате, в день, когда они расписались.

За окном свет был синим, и в темных от времени деревянных часах на стене время с еле слышным стуком переставляло длинную стрелу между черными римскими цифрами, от черты к черте. Маленькая стрелка скользила бесшумно и незаметно.

Нина Федоровна по опыту знала, как иногда в разговоре зацепится одна ниточка за другую — и вдруг совершенно неожиданно, как бы случайно, вытянется из хаоса бытия такое, во что никакой самый проницательный ум сам по себе не проникнет, как слабая девушка — за железную дверь в волшебной сказке.

Так и случилось. Татьяна Дмитриевна вспомнила о своей ученице — милой Верочке Сергиевской, жившей со своей матерью и братом на углу Плющихи и Сенной, в двух тесных комнатках, похожих на шкафы. Это мать Верочки гуляла со спаниелькой вокруг Новодевичьих прудов, где видела ее не раз Аннета, чье внимание и привлекла когда-то длинноухая собачка. Возможной партией был сочтен брат Верочки — Арсений, охотник и хозяин спаниельки. Татьяна Дмитриевна серьезно, немногословно, отчего-то печально описала Сергиевских — все строгих правил, старинного воспитания, мать чуть прихварывает: сердце. Брат и сестра архитекторы, служат где-то в центре. Между слов было ясно, что речь идет о людях религиозных. Да и сама фамилия не позволяла сомнений.

Уже через несколько дней после чаепития музицировать к Верочке Сергиевской на Плющиху вместо Татьяны Дмитриевны, которая немного прихворнула и в мороз выходить не хотела, по предварительной договоренности была послана Аннета, ее любимая и талантливая ученица.

Проводить девушку на Погодинку после занятий, а заодно выгулять собачку с длинными ушами отправился Арсений Сергиевский. Плющиху заметало снегом. Темные, с желтыми окошками над грядами сугробов, стояли по обеим сторонам улицы двухэтажные особнячки, рядом с которыми немногие выстроенные накануне мировой войны доходные дома высились кораблями-титаниками. Желтыми пятнами светили сквозь летящие хлопья фонари, а сами снежинки казались почему-то синими. У храма Воздвижения Креста Господня, купола и колокольня которого были уже снесены, а основание, служившее складом, заметено снегом, перекрестились и вошли в Тружеников переулок, миновали и его и по особой боковой лестнице поднялись в мезонин к Татьяне Дмитриевне проведать и справиться о здоровье. Впереди лежал Большой Саввинский переулок со страшными фабричными зданиями, немолчно гудевшими даже вечером, все вырабатывая метры и метры тканей. Тихие и темные тянулись вдоль Погодинки клиники. Когда впереди показались купола Новодевичьего, между молодыми людьми все уже было решено.

Нина Федоровна не забыла и о втором условии задачи Аннеты — месте работы. Ей казалось неестественным и даже вредным продолжение сосуществования ее протеже с «дурачками», ведь особенности, если не странности, девушки становились при этом как-то заметней. Участие Серафимы Ильиничны проявилось в том, что Аннета Сергиевская была оформлена библиотекарем в Главное здание МГПИ на Малой Пироговской, а очень скоро — переведена в библиографы, со специальным заданием — заниматься редким фондом библиотеки. Здесь преимуществ было сразу два: во-первых, многие старинные книги были на иностранных языках, три из которых Аннете были совершенно доступны, а во-вторых, редкий фонд помещался в таком глубоком подвале, что девушка — а теперь уже молодая женщина — была упрятана от посторонних глаз даже надежней, чем в стайке добродушных даунов на Погодинке.

Жизнь Аннеты на Плющихе была прекрасна. Трудна и прекрасна была и жизнь Нины Федоровны, и всех, кто собирался у нее за чаем на Горбатке. Стали появляться дети. Нина Федоровна нашла все же время, чтобы дать жизнь собственному ребенку в роддоме на Арбате, напротив театра, где смотрела все спектакли. Девочку назвали Нина — так глубоко любил свою жену молчаливый и редко видевший ее Павел Иванович, что никакого другого имени для дочери и не искали. В том же тридцать третьем году, но чуть позже, должен был родиться второй Павлик — Сергиевский.

И мальчик родился, но мать назвала его вовсе не Павлик, а Арсений. И фамилия у него была материнская — Корф, а отца у него уже не было. Не было и тети — Верочки. Оба исчезли до рождения мальчика, в одну ночь — арестованы, увезены и не вернулись. Зато осталась старенькая, но для спаньельки, как считала Аннета, вовсе не старенькая, а просто пожилая ласковая собачка с длинными ушками.

Жили, опираясь друг на друга, но никогда друг за друга не цепляясь. Воспитание не позволяло не только говорить о случившемся, но даже сосредоточенно горевать об этом, предаваясь отчаянью, то есть делать то, что в мещанском обиходе называется «переживать». Удивительно, что и ставшая глубоко религиозной православная Аннета, и совершенно лишенная утешений веры Нина Федоровна и надеялись одинаково, и неизменно сохраняли одну особенность внутренней жизни, внушенную, кажется, именно воспитанием. Видя все, и видя проницательно, они умели не допускать наблюдения эти ни в сердце в виде тоски, ни тем более на язык в виде жалоб, а способны были отправлять все это сразу в мозг для обдумывания и молчаливых умозаключений. Такая культура жизни в этом поколении обитала естественно. Как бы по инерции передалась она поколению следующему, чуть уже затухая, а в поколении третьем угасла, как затихает беспомощный огонек детского костерка на подброшенных неумелой рукой тонких ветках.

В войну Москву покинули ненадолго. До семнадцатого октября сорок первого рыли окопы на близких рубежах, спускались в бомбоубежище, сбрасывали с крыш своих домов в ведра с песком зажигалки. Аннета благодарила Бога за то, что сын мал для фронта и при ней, Нина Федоровна старалась как могла, используя свой паек научного работника, не допускать обострения язвы у мужа.

В июле сорок третьего вернулись, и по поросшим робкой травой и буйными одуванчиками Плющихе и Погодинке снова пошли на работу. Дети учились и выучились.

Семнадцатилетний Арсений сновал весной по Арбату — то в школу, то к приятелям, то с приятелями в «Художественный», то в «Юный зритель», то в «Кадр» на Плющихе. Он выпархивал из своего гнезда под крышей ранним утром, когда тополя стояли влажные от ночной росы, в облаках едва распустившихся зеленых или розовых сережек. Тополиные сережки, похожие на толстых мохнатых гусениц, устилали тротуары, быстро высыхающие под весенним солнцем, и если на них наступить, издавали приторно-сладкий запах мая. Все блестело, сияло, лучилось.

И вот, неизменно под вечер, в тихих голубых сумерках, где-то высоко, вдруг — всегда вдруг! — раздавался первый, слабый еще, усталый, но знакомый, как детство, крик: прилетели стрижи. Утром они уже носились над рекой и вокруг двух высоких домов на набережной с ликующими возгласами: наступало московское лето.

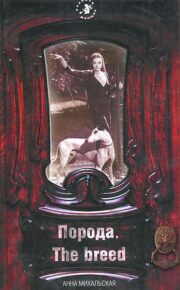

"Порода. The breed" отзывы

Отзывы читателей о книге "Порода. The breed". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Порода. The breed" друзьям в соцсетях.