Мне стало известно также, что мое письмо с описанием событий и планом распространилось во множестве копий и стало достоянием английской общественности. Приехал корреспондент газеты “Sun”. Я не стала с ним встречаться.

В Москву хлынули дары — “гуманитарная помощь” владельцам борзых от англичан, в основном собранная Мэй и ее подружками Пат и Пам. Весьма забавные вещи обнаруживались в коробках с посылками. За одной из них мне пришлось идти в отель “Метрополь”, мимо презрительных швейцаров. Объясняться с охранниками на родном русском оказалось несравненно труднее, чем на чужом иностранном — с носителями английского. Один из англичан подскочил ко мне, помог миновать привратников, и тут выяснилось, что это и есть тот самый журналист из “Sun”. Он выхватил фотоаппарат, как пистолет. Легко вскинув на плечо тяжеленную коробку с “помощью”, я ринулась прочь из “Метрополя”. Уже на ступеньках русская метель надежно укрыла меня от папарацци. Наступила следующая зима.

Британский клуб любителей русской псовой породы принял Андрея, меня и Тарика в почетные члены. Это произошло на специальном заседании, еще 22 августа, в день победы русской демократии. К глубокому сожалению обычных членов, почетные прибыть не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

Всемирный клуб борзых по представлению Британского направил в Москву колонну большегрузных машин с кормами для русских псовых, бедствующих в снегах, пока хозяева борются за свободу. Колонна, прошедшая всю Европу, застряла на нашей границе с финнами: в сопроводительных документах что-то оказалось не так. Таможенный пункт носил на редкость противное название — то ли Торфяники, то ли Лужицы, а может, Слякотники. Странно, что я его забыла — целый месяц мы вместе с Андреем оформляли документы и слали в эти проклятые Склизкости факсы — один за другим. В конце концов нам удалось документально подтвердить, что в кормах «Педигри» нет ни ящура, ни бруцеллеза, ни коровьего бешенства. Тогда наши таможенники решили, что я как адресат груза должна оплатить простой транспорта. Сделать это не смог бы из личных “чистых” денег даже первый президент новой, демократической России. Заплатил какой-то приятель Мэй, тоже известный английский борзятник.

И вот я сижу в голубой гостиной. Держу бокал с шампанским. Внимание: пора поставить на столик. Больше пока ни глотка.

— What do you plan for tomorrow, dear? [20] — Энн отвела от меня свой острый взгляд (я почувствовала себя как школьница, хорошо рассказавшая у доски длинное стихотворение) и обратила его к Мэй.

— Well, lots of pleasant things, don’t we, Anna? [21] Завтра у нас почти выходной — ни одной выставки. Поедем в город, купим продукты. Потом ланч в Жокей-клубе. Вернемся домой прогулять собак, подготовим к выставке в Блэкпуле Водку, Бонни и Скай. Их нужно вымыть — ну и все прочее. Пожалуй, придется потратить время и на Кильду. Может быть, на этот раз ей удастся выступить удачней. — Мэй села ровнее, одернула юбку, подавляя, видимо, желание закинуть ногу на ногу. В присутствии особ такого статуса, как старушка Энн, последнее не рекомендуется. Исключаются также брюки, поэтому Мэй и боролась с непривычной для нее юбкой.

— Обедаем с Джулией в ресторане, — продолжала она. — Нужно собраться с силами перед Блэкпулом. Это очень важно. Следующие дни будут очень насыщенными, очень — я составила для Анны расписание на все три недели. Как мало времени, правда? Какая жалость, что Анна не сможет погостить у меня подольше! — Мэй снова затянулась, откинув голову, и посмотрела вверх, на восходящую от своих губ струйку дыма, на этот раз — с грустью. Казалось, она сожалеет о том, как быстро рассеивается дым и уходит время.

— А как Анна смотрит на поездку в Шотландию? Может быть, ей нужно было бы показать Лондон?

— В Шотландию мы едем только на неделю. Как хорошо, что я смогу взять туда Анну — проверить, как идут дела в моем отеле. И навестить Мэрди, брата Дункана. Я ведь там не была после его смерти. Как тяжело — но вдвоем я справлюсь. Без Анны я никак не могла решиться. Все эти старые места, его родина…Этот милый старый замок… Воспоминания… — На глазах Мэй блеснули слезы. Она смахнула их — решительно. Поискала взглядом стакан с водкой, не найдя его на привычном месте, вспомнила о шампанском. Выпила бокал до дна. И замолчала, думая о своем.

— Anyhow, Anna. And May, dear. Please, рlease, we’d better think about future [22]. Не смогли бы вы завтра выбрать немного времени для меня? Мне хотелось бы показать Анне наших гончих. And we could have a lunch together with my third son, Richard I mean [23]. — Отстраненный взгляд Энн потеплел и смягчился. — Он уже приглашен. Do you remember Richy, May? [24]

— Oh, Ann, thank you ever so much. I certainly do remember your youngest: a charming boy. What a beautiful day we shall have tomorrow, shan’t we, Anna dear? Great! We shall certainly come. [25]

Я тоже пробормотала что-то благодарственное. За неполные сутки я еще не овладела набором слов для выражения восторга, необходимых в Англии, как воздух. Кроме того, меня грызло, мучило, терзало, угнетало, сковывало одно обстоятельство. Если бы не оно, я не была бы сейчас так глубоко несчастна.

Завтра на Британские острова, а точнее, в Лондон — пока только в Лондон — должен был приехать Валерий Вурлаков, на чьи деньги я была переправлена из Москвы в Хитроу и даже могла вернуться обратно через три недели. Билет туда и обратно мне купили, конечно, вовсе не за тем, чтобы я разъезжала по Шотландиям и дружила с Мэй. Это было сделано, чтобы у гуманного дрессировщика был переводчик — продавать в Англии русский лен.

Глава 2

Жизнь живущих — неверна,

Жизнь отживших — неизменна.

Он стоял у окна. Сквозь стекло — тонкое, чуть волнистое, как вода в полынье, по краям морозно-узорчатое, — видна была река подо льдом. Над ней — над сугробами и заносами, укрывающими все мелкие овражки на склоне к реке и широкую пойму, над белым покровом, простершимся за рекой до черных лесов на краю земли, — надо всем миром раскинулась тонкая кисея сеющегося снега. Под ней все казалось серо, недвижно и тихо, как вечность. Но жила и неуклонно подвигалась по кругу римских цифр стрелка высоких часов у стены, тяжело и неспешно ходил под нею маятник.

Каких-то три месяца — и расплавятся белые, застывшие снега в солнечном золотом мареве, и хлынут мощными бурлящими потоками, мутными речками и светлыми весенними ручьями — к реке и в реку. Разольется река — и унесет все. Настанет новая жизнь. Настанет ли?

В комнате было жарко натоплено. Он опустился в кресла и стал читать, временами взглядывая в окно: так прекрасно было все за стеклом, так прекрасно было письмо, так прекрасна была вся эта живая жизнь, скрытно и тихо текущая до времени под снегами, что не было сил ни только читать, ни только смотреть в окно.

Да, жизнь была прекрасна, и чувствовать это Осип Петрович Герасимов мог и в свои пятьдесят четыре года, и радовался тому, что может это чувствовать. Вопреки возрасту. Вопреки тоске.

Тоска, как невидимая сеть-путанка, какую он мальчиком здесь же, в имении, ставил на певчих птиц, цепко держалась на множестве опор — на ежедневных сведениях с фронтов войны, на фактах политики, хозяйства, нравственной жизни в конце года 1916 — хоть и уходящего, но страшного. И каждый день появлялись новые опоры-факты, и все укреплялся на них, все расширялся полог тоски. И все же…

Пусть горьким оказался опыт долгой государственной службы. О ней до сих пор, после стольких лет в деревне, еще напоминала внезапная боль. Вспоминались, жалили, томили душу впечатления страшной несправедливости, тупого самодовольства, алчной властности, безрассудной жадности… Все это вдруг распространилось в обществе, расползлось, как заразная болезнь, и наконец охватило государственных людей почти без изъятия.

Пусть неутешительной, а нередко тягостной была и домашняя жизнь — долгие годы бездетного брака… И все же ничто не могло лишить ежедневной радости видеть утро.

Кажется, и осталась в жизни одна эта радость — встречать свет нового дня. И слова утренней молитвы: “Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты дал мне увидеть свет” — и сегодня были полны смысла, даже более — да, конечно, куда более, чем в молодости.

Письмо, которое читал сейчас Осип Петрович Герасимов, некогда товарищ министра народного просвещения при Первой Думе, давно вышедший в отставку из-за несогласий со Столыпиным и поселившийся в своем смоленском имении Зайцево, только что привез ему кузен — Михаил, сын дяди Василия.

Дядя Василий после смерти деда Осипа Ивановича остался в родовом гнезде Муравишники — в “family seat”[26], как сказали бы англичане, по сей день хранящие средневековые понятия землевладения. По английской традиции и закону родовое имение всегда отходит к старшему сыну. Не то у нас. Старшим был отец Осипа Петровича, он-то сперва и поселился, женившись, в родовом дедовом имении — в Муравишниках. Но не задалась совместная жизнь деда с невесткой в одном гнезде. Так не задалась, что до сих пор не забыть Осипу Петровичу рассказ кузена Николая Ивановича Кареева: “Однажды к нам, в наше Аносово, приехал “муравишниковский дедушка”, один, без кучера, в простой телеге, и на вопрос родителей, что бы это значило, отвечал только: “Ну и баба же!” …Да, что за характеры были: у матери Осипа! А уж у деда!

Осип Петрович представил его: помещик-барин, летом и зимой в черном сюртуке с владимирским крестом, двумя медалями и пряжкой за бессрочную службу… строго соблюдал он старинный лад и чин поместной жизни, в церковь и за полверсты ездил в карете шестерней. Он — и в телеге!

Неудивительно, что дед поторопился выделить старшего сына с невесткой — родителей Осипа — в наскоро отстроенное Зайцево. Там они и обосновались, а в Муравишники ездили с тех пор только на 2 августа.

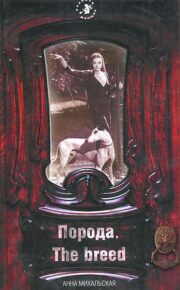

"Порода. The breed" отзывы

Отзывы читателей о книге "Порода. The breed". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Порода. The breed" друзьям в соцсетях.