Я понимала, что с каждым километром, с каждой верстой, с каждой встречной деревушкой, с каждым колодцем, полем, лугом, холмом, кустом, с каждым метром серого неровного асфальта, с каждым камнем, песчинкой под колесами — я приближаюсь… Не к деревне, где родился отец. Нет. Вовсе нет. К чему, собственно, я приближалась, понять было, кажется, невозможно, но только и сейчас, и всегда, и всю жизнь, сколько я себя помню и сколько я помню отца, это был для меня центр мира. Это было сердце звезды, как утренний диск раннего маленького солнца, раскаленного добела. Это было мое собственное сердце. Оказалось, к нему можно приблизиться, быть может, даже его достигнуть… Прикоснуться… От этого я и дрожала.

— Расскажи про войну, — просила я отца перед сном. И он рассказывал — про своих друзей, и про подвиги своих друзей, живых и погибших, и как наступали наши, и как бежали немцы — он говорил, «драпали фрицы» — шнелле, шнелле, — пистро, пистро… Особенно я любила про форсирование Дуная. За него Коля Рублев получил Героя. А у отца остался шрам под грудью, слева. Были и другие шрамы, так что географию Европы я в первый раз узнавала не по карте. Но я забыла, совсем забыла…

И только теперь, приближаясь, вспомнила.

— Расскажи, как ты был маленький, — я ведь и об этом просила, засыпая, он и об этом рассказывал, и даже чаще, и все это было про Зайцево. И показывал — птиц в подмосковных весенних лесах, следы зверья на снежных полях, рыбу в Москва-реке — и все было почти так, как бывало в Зайцеве. Вырезал свистки из коричневых атласных веток орешника, испещренных темными шершавыми штрихами, и из сочной, рубчатой, зеленой медвежьей дудки, и свистки издавали заливистые трели. Делал удочки, снимая с самых длинных и прямых орешниковых прутьев не только верхний коричневый атлас, но и зеленое лубяное исподнее, вплоть до белого, влажного тела древесины, и на эти белые удочки ловились пестрые пескари и полосатые окуни. И все делал так, как, бывало, в Зайцеве.

Теперь я была как во сне, как в детстве. Впереди встал высокий холм, и машина легко и плавно катила вверх. Показались дома, в беспорядке стеснившиеся у главной улицы, под вековыми липами и дубами. На указателе надпись — «Холм Жирковский».

Окоем был весь заключен в темную зубчатую стену леса. Машина остановилась на краю деревни. Солнце чуть заметно склонилось к деревьям. Мы вышли. На лавочке под липой сидели две старухи в платках, завязанных под подбородком. Володя Быков подошел к ним, переговорил, махнул рукой, обернувшись в нашу сторону, чтобы ждали, и, устало уже, стал подниматься вверх по улице.

«Волга» стояла там, где от шоссе отделялась в сторону узкая грунтовая дорога. Невдалеке на ней виднелся подъем — еще холм, маленький. Приглядевшись, я заметила на нем ограду… перила. Это и был мост — мост через реку Днепр. Я сделала шаг по дороге и посмотрела под ноги. Светлый сухой песок, крупный и чистый, как на дне речном. Редкие мелкие камешки. Следы на влажном крае лужи — не собака, лиса. Подул ветер, и самые сухие песчинки зашевелились, поднялись, крутясь в воздухе, — и исчезли.

Быков спускался по улице не один. С ним был молодой парень в выцветшей добела штормовке и брезентовых штанах, заправленных в резиновые сапоги. Они миновали старух, покивав им, подошли к машине.

— Ну, довезу вас до Зайцева. Родился я там, учился — в восемьдесят восьмом школу кончил, — сказал егерь Андриан, обращаясь исключительно к мужчинам. Нас с Валентиной вроде и не существовало вовсе. — Только ко мне заедем — вон, через мост, рукой подать. Там в УАЗ пересядем. Бензин, говорите, есть у вас? Лады.

И судья Василий развернул «Волгу» по грунтовке к мосту. Машина побежала вверх, и вот уже под нами, глубоко внизу, в высоких обрывистых желто песчаных берегах — узкая ярко-синяя лента. Такая синева и бывает только у лент — шелковых лент, которые в раннем детстве заплетали мне в косы. Синее такой синевы я и не припомню.

— Днепр! — объявил Андриан с гордостью. И на белой табличке у моста, у железных перил, выкрашенных белой краской, голубыми буквами крупно было выведено: «Днепр».

Так вот что видел отец, когда глядел с Бугра на Москва-реку, а она, широкая, всегда серая, плыла под Бородинский мост: узкий мост, желтые песчаные обрывы, синюю извилистую ленту внизу.

За мостом тоже был высокий берег. С него деревня Холм Жирковский видна была сверху, лежала как на ладони: и улица, и липы, и дома. За мостом же одиноко стоял хутор егеря Андриана: дом в три окошка, две-три сараюшки, навес для УАЗа, колодец — журавль. Все постройки серели некрашеным деревом, словно небеленым холстом. За калиткой — да, была калитка, хоть забора-то, считай, и не было, — за калиткой, на солнышке, стояла согбенная старушка, тоже в чем-то сером, невидном. Рядом играло дитя — то ли девочка, то ли мальчик: по одежде, по-перестроечному слишком яркой, понять было трудно, а светлые волосы были давно не стрижены. Вокруг по низкой темно-кудрявой муравке ходили степенные гуси. Гусак загоготал, подняв голову, вытянул к нам шею и зашипел.

Мы подошли ближе к калитке и поздоровались. Старушка покивала, дитя, застеснявшись, спряталось за нее. Я протянула шоколадку — ребенок вовсе исчез за юбкой.

— Он у чужих не берет, — пояснил Андриан. — Андрюшка, гостинец тебе, спасибо скажи! — Андриан сам взял шоколадку, передал старушке. Она опять покивала.

— Садитесь, — открыл дверь УАЗа егерь. — И канистру сюда давайте. Мы вскарабкались в машину. Быков, сел впереди.

— Дальше дорога — сами видите: никакая. Это моя колея — ездию на дежурство, брэков проверять. Больше тут никого — разве зверь пройдет.

— Какой зверь?

— А медведь. Волки тож ходют.

— Так мы в деревню едем?

— Ну. В деревню. Деревни-то только нету. Место покажу. Зайцево где было мое родное. Ну, там стена торчит, фундамент каменный от господского дома — а так больше ничего нету.

— Так где же вы учились? Где школу-то кончили в восемьдесят восьмом? Ведь лет-то прошло всего ничего! — я ничего не понимала.

— Там раньше не только школа была. Библиотека, фельшерский пункт с койками — больничка навроде, — магазин… Школа была в бревенчатом доме, большая… Еще до революции строили. Клуб был — вот в каменном-та доме, господском.

— Так куда же все подевалось? Так быстро разве может быть?

— А закрыли. Жить-то никого не осталось. Кому то усе? Школа погорела, все погорело — что дома, один за одним, что медпункт, что клуб. А трава-та, она быстро растет. Заросло усе. Травой заросло.

Уазик трясло немилосердно — дороги и впрямь не было. Трава, которой поросла ухабистая земля, в две полосы была выбита колесами одной-единственной машины. Ехали по широкой прогалине между зарослями — молодым подростом кленов, лип, дубов, да кустами — орешником, шиповником, бересклетом. Трава стояла выше колес УАЗа. Солнце опустилось до половины высокого дуба. Этому дереву было лет двести, не меньше. Стали попадаться такие же дубы, а скоро даже и старше. Машина продиралась сквозь брошенные яблоневые сады, потом новые лесные заросли и наконец стала.

Все вышли. Андриан, перекинув через плечо ружейный погон, удалился в сторону для обычной проверки. Мы стояли между двух рядов вековых лип. Когда-то это была аллея. Теперь в ней, словно в челюстях старца, зияли прорехи. Где виднелись пеньки, по большей части уже трухлявые, где липы были сломаны ветрами или сожжены небесным огнем, и к небу торчали черные остовы с самыми крупными суками.

Аллея уходила вниз, под гору. Там блестела голубая гладь: не Днепр — от реки мы уже порядочно удалились, — пруды. Пруды бывшего парка. Спуститься туда было невозможно: трава поднималась под грудь — густейшая, непролазная. Да, — подумала я, — вот тебе и медвежьи дудки с орешниками. Свистков-то сколько выйдет…

Я обернулась: Володя Быков взял меня под руку. Судья Василий собирал для Валентины малину. Краевед Юрий питался ягодой сам.

— Пойдем, что покажу, — и Быков, держа меня под локоть, завернул за уазик.

Передо мной, в каких-то трех метрах, возвышался обломок стены.

Руина стояла горделиво и неколебимо на холмике поросшего мхом фундамента — как памятник на могиле, как могильная плита.

Кусок стены из кирпича, изрытого дождями, как слезами, — и в нем два проема — два окна с полукруглым верхом, два окна в сад…

Это было все, что осталось от дома, где родился отец. Родился в мае семнадцатого, а в декабре, когда стало ясно, что помещик Герасимов больше в свое имение не вернется, на руках матери своей Анны этот дом покинул.

Над обломком, по-прежнему заглядывая в окна, раскинул узловатые серые ветви старый клен.

Но пока я стояла, солнце все шло по небу, все ниже спускалось, и вот закатилось наконец за руину. Страшные проемы двух окон призрачно засветились в потемневшей аллее, полной холодного тумана.

Такими, точно такими я запомнила глаза отца на одной фотографии. Я взяла ее себе — вложенная между листами старого альбома, она приковывала к себе и не отпускала. Глаза безумны от боли и так же светлы и пусты, как окна этой руины с их потусторонним, отрешенным взглядом. На обороте карточки: «Маме в день тридцатилетия сына. 15 мая 1947». И подпись. Почти мой ровесник. И вся война позади — от первого дня до Рейхстага и Победы.

В альбоме были, конечно, другие снимки — на них отец и младше меня — одна фотография тридцать седьмого: ему всего двадцать, и таких русских юношеских лиц видеть вокруг мне что-то не довелось; потом и военные карточки, а много и совсем взрослых, где он меня, нынешней, старше. Но такая только одна.

Ну что ж, встретились.

Я отвернулась и пошла к машине.

Туда уже влезли судья с Валентиной, ближе к водителю задумчиво смотрел в окно краевед, а егерь Андриан ждал за рулем. Володя Быков подтолкнул меня вверх, на высокую ступеньку, УАЗ заурчал и упрямо полез с кочки на кочку.

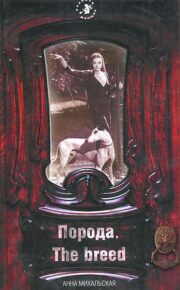

"Порода. The breed" отзывы

Отзывы читателей о книге "Порода. The breed". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Порода. The breed" друзьям в соцсетях.