Врачи уехали, остался только старик, который уселся у комнаты Эйприл и задремал.

— Надо сообщить Тиму, — сказал Уэйд.

— Не надо, — ответила Скарлетт. — Подождем до утра.

Джон заперся в своей комнате. Ему было о чем подумать. Конечно, он винил во всем только самого себя. Врачам он не сказал, но сам-то знал, что он, и только он, причина этого страшного недуга.

Характер Эйприл был таков, что ей легче было умереть, чем выдать свои чувства хоть по какому-либо поводу. Поэтому причиной мог стать и разговор с Билтмором, во время которого она присутствовала, и их стычка в дороге. Каких же усилий стоило Эйприл держать все в себе! А Джон, считавший себя уже знатоком людей, не заметил этого. Он увидел только то, что было на поверхности, — беззаботность, иронию, достоинство. Как ему теперь исправлять свои ошибки? Что ему делать?

Джон дождался, когда в доме все успокоится, и сам пошел в комнату Эйприл.

Он отослал сиделку и остался с девушкой наедине.

Эйприл лежала на спине. Ее волосы, влажные и спутанные, рассыпались по подушке. Грудь ее совсем незаметно вздымалась от слабого дыхания. Она была бледна до синевы, черные круги вокруг глаз и спекшиеся губы.

Джон взял ее за руку и сказал:

— Наверное, ты не слышишь меня, но я все равно должен тебе сказать… Это очень жестоко с твоей стороны, Эйприл, так безжалостно поступать с собой и со мной. Ну что я знал о тебе? Только то, что ты светская дама, немного капризная, утонченная, своевольная и гордая… Твое внимание льстило мне. Ну, конечно, я же настоящий мужчина, для которого женские чувства только повод для самоуверенности. Я не принимал твоих чувств всерьез. Мне и сейчас трудно на них ответить, потому что я люблю другую девушку. Это совершенно дурацкая ситуация. Мне надо было бы тебе сказать, что я к тебе неравнодушен, но я не могу тебе лгать. Я сейчас делаю что-то ужасное, возможно, я вообще убиваю тебя, но я могу говорить с тобой только честно. Эйприл, не уходи от нас. Дай мне возможность что-то обдумать, что-то сделать. Нет, понимаешь, нет на земле ничего конечного. Я сейчас не утешаю тебя, не обещаю каких-то волшебных изменений, я просто прошу тебя — живи. Вместе нам легче будет справиться с тем, что на нас обоих свалилось. Мы просто сядем друг напротив друга и будем долго говорить с тобой обо всем. Мы обязательно найдем выход. Я обещаю тебе — мы выкрутимся, прорвемся, я знаю… Эйприл, пожалуйста, не умирай… Прости меня… Если хочешь, можешь не прощать, а наоборот — возненавидеть… Только живи…

Джон еще что-то горячо и путанно говорил ей. Гладил ее руку, поправлял волосы. Эйприл была неподвижна. Джон впадал в отчаяние, плакал, просил Господа спасти девушку, а потом в нем вдруг появлялась надежда, и он начинал улыбаться, шутить, подбадривать Эйприл…

Под утро он уснул, стоя на коленях у ее кровати и положив голову на ее руку.

Проснулся он от холода. И, еще не открыв глаза, с ужасом подумал, что произошло самое страшное.

Но то, что он увидел, потрясло его еще больше — Эйприл не было в комнате…

Серафим

В Лондоне была мерзкая погода. Выходить из дому не хотелось, да Бьерн и не собирался никуда выходить. Он после долгого перерыва вернулся в свою студию в мансарде, осмотрел свои пыльные полотна, эскизы, наброски, и ему показалось, что он рассматривает чьи-то чужие работы. Сейчас он видел все свои огрехи так ясно, словно они не имели к нему никакого отношения.

Бьерн сложил все в угол и, поставив чистый холст, начал его грунтовать. Обычно художники не любят этим заниматься. Они даже покупают уже грунтованные холсты, потому что грунтовка кажется им механической и нетворческой работой. Но Бьерн сам наносил на серый холст белую краску. В это время он не только создавал tabula rasa[3], он создавал несметное количество картин, которые могут на нем появиться. В это время его фантазия работала особенно интенсивно, вспыхивающие в сознании образы или отпадали тут же, или оставались в памяти, чтобы потом, выстроившись в некую цепочку, выявить первое, самое важное звено, которое и становилось потом картиной.

Бьерн хотел написать так много! И Джона, поднимающего толпу мусульман перед распятием, и мертвого капитана на палубе корабля, и кардинала Франции, и Диану в кожаном костюме, и отшельника, плачущего от страха, и Тома, склонившегося к кинокамере, и клошара, бегущего от убийства, и военный оркестр, и даже перевернутую церковь в том городке, где они встретились с Джоном.

Широкая кисть мягко ходила по холсту и одну за другой словно зачеркивала эти картины. Бьерну являлись новые, но и они пропадали под белым снегом грунтовки. И так было до тех пор, пока полотно ровно и плотно не покрылось до самых углов.

Бьерн отложил кисть, отошел от мольберта и присел на высокий табурет. Он хотел еще раз посмотреть на белый лист и угадать-таки, что же появится на нем.

И тут понял, что он не знает, как будет выглядеть будущая картина. Больше того, он понял, что вообще ничего не хочет писать. Что это белое пространство ему куда дороже тех, пусть замечательных, великолепных, фантастических, образов, которые он представлял.

Бьерн даже испугался этого понимания. Попытался отвергнуть его, стряхнуть с себя наваждение. Но получилось еще хуже — он представил вдруг свой автопортрет. Он терпеть не мог автопортреты, поклялся себе, что никогда не будет малевать свою собственную физиономию и — на тебе!

А мысль засела плотно. Она уже заполнила всю его фантазию, она становилась почти видимой, реальной. Бьерн с некоторым удивлением рассматривал ее — да, это он… Но и не он. Его лицо, волосы, руки, но другое имя у этого человека и, что самое странное, — другое дело.

Бьерн даже засмеялся, когда угадал, что за портрет он представил. Это было абсурдно, глупо, пошло, это была какая-то противная насмешка его же сознания. Бьерн даже представить себе не мог, что в нем может жить такой примитивный ход мыслей, такая несусветная мелодраматическая банальность.

Бьерн представил себя в пасторском облачении.

— Я тоже хочу посмеяться, — вошла в комнату Диана и с удивлением уставилась на чистое полотно. — Скажи хоть, как называется эта картина? Пока что мне не смешно.

— Она называется — автопортрет в пасторском облачении.

— A-а… Очень похоже. Только немного однообразный колорит. А так — очень похоже.

— Пошли гулять, — сказал вдруг Бьерн. — Мне очень хочется погулять.

— Вот это уже смешнее, — сказала Диана. — Представляешь, как мы с тобой начнем чихать дуэтом? Обхохочешься.

— Я хочу гулять, — капризно повторил Бьерн. — Если не хочешь, я пойду один.

— Нет, красавчик, один ты никуда не пойдешь. Я буду сопровождать тебя всюду. Только ты поможешь мне одеться потеплее.

— А тебе для этого нужна помощь?

— Конечно. Я начну перебирать свои наряды, отвергну теплое, надену красивое. Ты же не хочешь, чтобы я действительно простудилась.

— Ладно, давай быстрее.

Они спустились в квартиру, которая была на втором этаже в том же доме.

— Это пойдет? — спросила Диана, показывая белое бальное платье. — Мне оно так нравится.

— Подожди, я сам.

Бьерн пошире распахнул створки гардероба и стал перебирать платья. Диана перевезла с собой, как она сказала, только самое необходимое. Этого набралось столько, что пришлось переоборудовать под ее платья еще и большую кладовую. Бьерн никогда не выбирал наряд для женщины, поэтому сразу же запутался во всех этих шарфиках, поясках, шляпках, шубках, боа, перчатках и сапожках.

— Быстрее, милый, я уже замерзла, — сказала Диана.

Бьерн обернулся. Диана стояла перед ним обнаженная и причесывала свои пышные волосы.

— Ну, что ты выбрал?

Бьерн бросил на пол всю охапку одежды, которую держал в руках и шагнул к Диане.

— Да, я выбрал, — сказал он, обнимая жену. — Тебе больше всего идет костюм Евы.

Надо сказать, что в супружеской жизни Бьерна и Дианы была некая интимная тайна, маленькая трещинка, которая тем не менее оставляла в обоих неприятный осадок.

Диана не любила близости. Она уступала Бьерну только после длительных домоганий с его стороны, уступала неохотно, всем своим видом показывая, что делает мужу большое одолжение. В самые страстные секунды она оставалась абсолютно холодной и могла спросить, скажем:

— Ты не хочешь поменять мебель, Бьерн? Эта мне уже надоела.

Бьерн испробовал все, чтобы хоть как-то разбудить в Диане страсть. Он подолгу ласкал и целовал ее, он говорил ей такие слова, от которых у любой женщины закружилась бы голова, он создавал специальную атмосферу нежности и романтичности в их спальне, он даже пытался подпоить Диану — все было тщетно.

Диана относилась к близости с отвращением.

— Это какой-то животный атавизм, — говорила она. — Не думай, пожалуйста, что я синий чулок, но я чувствую себя униженной, когда ты наваливаешься на меня и пыхтишь, как ломовая лошадь. Неужели я тебе интересна только тем, что могу удовлетворить твой звериный инстинкт?

Согласитесь, после таких слов у любого мужчины пропала бы всякая охота к интимной жизни. Надо сказать, что Диана постепенно добивалась своего. Бьерн все реже делал свои попытки. И даже как-то уже смирился с этим.

«В конце концов, — думал он, — мы же замечательные друзья. Я ее очень люблю, а без этого можно обойтись».

И вот она стояла перед ним обнаженная, явно провоцируя его, лукаво улыбалась и поднимала руки, от чего ее острая грудь смягчалась в очертании.

И Бьерн обнял ее и сказал:

— Я выбрал тебя. Тебе больше всего идет костюм Евы.

И почувствовал, что Диана в его руках не осталась холодной, изнеженной и капризной куклой. Она вдруг вся как бы раскрылась ему навстречу, она тоже обняла его и потянулась к нему губами. Бьерн увидел ее глаза — такими они никогда еще не были, — затуманенные страстью и желанием. А Диана покрывала поцелуями его лицо, шею, волосы. Она распахнула его рубашку и стала целовать его грудь. Легкие стоны вырывались из ее груди, стоны нетерпения и наслаждения.

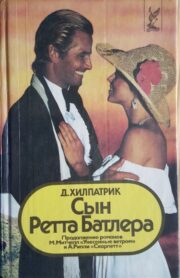

"Сын Ретта Батлера" отзывы

Отзывы читателей о книге "Сын Ретта Батлера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сын Ретта Батлера" друзьям в соцсетях.