Она была неутомима и нетерпелива. Словно пыталась вобрать в себя всего Бьерна, всего, без остатка, словно хотела сама раствориться в нем, стать с ним одним целым навсегда. В этих ласках была какая-то путающая обреченность, как будто Диана боялась, что, прекратив их, она потеряет любимого навсегда.

Упав с вершины наслаждения, Бьерн не успел даже отдышаться, как Диана снова обволокла его требовательными ласками, и они снова погрузились в горячий туман, в котором слышно было только одно слово:

— Люблю!.. Люблю!.. Люблю!..

Диана уводила его в этот туман все дальше, все бесповоротнее, и, как только он терял силы, она вливала в него новые, передавая ему свои…

Они потеряли счет времени, они утонули друг в друге, они позабыли обо всем.

— Люблю!.. Люблю!.. Люблю!.. — Бьерн уже не мог различить, кто произносит эти слова, они звучали и звучали в его затемненном сознании…

Утром, обессилевшие, легкие, словно летящие по ветру, они снова оказались в своей квартире…

Диана уткнулась в грудь Бьерна и дышала теплом его тела.

— Я люблю тебя, — прошептала она, словно эхо из тумана. — Я так не хочу тебя потерять…

Через полгода Бьерн принял послушание в монастыре святого Франциска под Шербуром, а еще через три года, закончив духовную семинарию, стал пастором в небольшом французском городке.

При рукоположении ему дано было имя Серафим…

Премьера

Премьера была назначена на субботу. Оставалось всего три дня, а Бо никак не мог заставить себя встать, умыться, одеться и пойти в театр. Словно птица, которая летит через океан к острову, падает в море, не рассчитав силы, перед самым берегом.

Бо знал, что, если он не придет на генеральную репетицию, спектакль просто не выпустят на зрителя. Но знал он и другое — спектакль готов. Ему не нужны никакие репетиции, его можно играть в любое время, и этот спектакль — лучшее, что сделал в своей жизни Бо.

Последние полтора месяца были особенно трудными. Нет, не сама работа над спектаклем, а все, что сопутствовало ей. А событий навалилось столько, что Бо удивлялся, если за день ничего не происходило.

Если начать с самого пустякового, то это был счет, который предъявили театру за аренду помещения. За эти деньги вполне можно было купить небоскреб в самом центре Манхаттена. Бо таких денег, естественно, не имел. Он посоветовался с юристами, и они его совсем не обнадежили. Хозяин мог просить за свой дом столько, сколько ему взбредет в голову. Конечно, Бо понимал, откуда ветер дует. Он встретился с хозяином и сказал, что платить не будет вообще, так как съезжает из этого помещения. Такой поворот событий несколько отрезвил хозяина, он стал снижать сумму, но Бо уже не хотел иметь с ним дела. Срочно начали искать другое помещение. И тут оказалось, что никто не хочет сдавать Бо для театра ни метра. В конце концов нашли какой-то заброшенный ангар, в котором было холодно и сыро, но репетировать было можно.

Тогда оказалось, что хозяин собирается содрать с театра штраф за неустойку. Ведь у него был с Бо договор об аренде на четыре года. Бо выплатил неустойку, что оказалось немалой суммой.

Потом начались приключения с декорациями и костюмами. Все агентства, которые изготавливали для театров все необходимое, тоже вдруг оказались настолько загруженными работой, что никак не могли взяться за заказ.

Тогда Бо решил поручить все обыкновенным портным и мебельщикам.

Когда с этим более или менее разобрались, из театра вдруг один за другим стали уходить рабочие сцены, уборщики, осветители. Они честно признавались Бо, что просто боятся за свою жизнь. Им угрожали в письмах, кое-кого здорово побили на улице.

Конечно, Бо наносил ответные удары. Статья, которую опубликовал Хьюго, на какое-то время заставила расистов отступить. Но это продолжалось только неделю.

Бо не выплачивал своим актерам зарплату, потому что денег в кассе и на счету не было ни гроша. Впрочем, актеры все прекрасно понимали и не роптали.

Самому Бо пришлось в очередной раз съезжать с квартиры и искать более дешевую.

Но со всем этим Бо кое-как справлялся. У него даже были кое-какие победы.

Однажды он возвращался с репетиции и наткнулся на нескольких черных парней.

Они явно ждали именно его.

Бо теперь носил с собой револьвер, поэтому довольно спокойно встретил угрозу.

Впрочем, револьвер доставать не пришлось. Парни оказались на удивление хлипкими. Он расшвырял их довольно быстро, но потом собрал в кучу и произнес душеспасительную речь, в которой попытался открыть недоумкам глаза. Надо сказать, парни поверили ему. Они даже стали приходить по вечерам к театру и охранять вход, хотя от таких бойцов толку было чуть.

Но все эти беды Бо называл уменьшительно — неурядицы, потому что была беда, совершенная им самим и теперь им самим расхлебываемая.

Уитни стояла в проходе между зрительскими креслами и, чуть склонив голову набок, смотрела на Бо.

— Здравствуй, Бо, — сказала она. — Как интересно видеть тебя на сцене. Наверное, из тебя вышел бы отличный актер.

Она медленно прошла к сцене и, облокотившись, задумчиво осмотрела стулья, кулисы, прожектора…

— Оказалось, что я не могу без этого жить, — сказала она еле слышно. — Я не могу жить без театра и без тебя, Бо. Хотя я иногда не могу отделить вас друг от друга. Ты вывел меня на сцену, ты дал мне почувствовать вкус игры, ты открыл для меня этот странный и притягательный мир. А театр открыл мне тебя. Я думаю, что ты вообще не живешь вне театра. Вся твоя жизнь — продолжение вечных постановок, спектаклей, читок, гастролей… Ведь так, Бо? Я вернулась к своим детям. Они так любят меня. Они так по мне соскучились. Сол был сама тактичность и осторожность. Он ни словом, ни взглядом не упрекнул меня ни в чем. И мне было покойно и хорошо там. А потом все повторилось, Бо. Я вдруг встала среди ночи и пошла к тебе. Ты не почувствовал, что я стояла у твоей двери? Ты не услышал меня, моего дыхания? Это было вчера. И позавчера. И три дня назад. Я стояла у твоей двери и не могла постучать. Потом я шла к детям. А вот сегодня пришла к тебе. И даже, как видишь, постучала и вошла. Я знаю, что ты репетируешь новый спектакль. Слышала, что это какая-то удивительная пьеса. Но я пришла не поэтому. Потому что, если бы я не пришла, Бо, я бы просто умерла.

Уитни помолчала, потом положила голову на сцену, как на плаху, и тихо попросила:

— Не убивай меня, Бо, разреши мне вернуться.

Бо помнил, каким жестоким он был когда-то с ней. Как сам заставил ее бежать в Америку. Он помнил, что максимализм не годится, когда рядом с тобой любимый человек, что человеку надо прощать слабости. И он сказал:

— Ты не умрешь, Уитни. Ты еще походишь к моей двери недельку, другую, упиваясь жалостью к себе, и забудешь все, как страшный сон. Знаешь, в чем дело? Дело в том, что я белый, а ты — нет. У меня черная душа, а у тебя светлая. Моя душа хочет всего и сразу, а твоя жалеет и прощает. Моя душа мучает меня самого. А твоя любит тебя. Нашим душам не ужиться. Пожалуйста, уходи из моей жизни навсегда. Я думал — ничто в жизни не кончается. Кончается любовь, потому что она есть, Уитни. И она кончается. Я не люблю тебя. И никогда не любил, прости. Я любил какой-то придуманный образ. Это была женщина, свободная от всех предрассудков, равная, твердая, сильная. Это не ты, Уитни. Наверное, таких женщин вообще нет. Но моя черная душа хочет всего и сразу. Я думал когда-то, что человека трудно закабалить. Нет, его труднее освободить. Он не хочет быть свободным, потому что некому отвечать за него. Он сам себе и судья, и адвокат, и даже палач.

Ты замечательный человек. Я буду помнить тебя всю жизнь. Я буду благодарить судьбу, что она свела нас вместе. Но я больше не хочу тебя знать. Если бы ты сегодня не вернулась, я так на всю жизнь и остался бы уверенным, что потерял свою любовь. Но ты вернулась… И оказывается, что я тебя не люблю.

Бо встал и, не оборачиваясь, ушел со сцены.

Вот это и была самая большая беда, которую он не мог теперь вынести. Он сам создал ее, она же его теперь и раздирала.

Едва ступив за порог театра, Бо понял, что сделал величайшую в своей жизни глупость, но почему-то не стал возвращаться. И на следующий день, и через неделю, и до сих пор он ничего не сделал, чтобы эту беду отвести. Какая-то упрямая сила удерживала его позвонить, написать, встретить.

А другая сила все время толкала — ну же, перестань, тебе ничего не стоит вернуть все обратно…

Все-таки надо вставать. И Бо, который пил уже несколько дней, заставил себя подняться и пойти в театр.

И тут, в театре, Бо вдруг почувствовал, что что-то происходит вот сейчас, сию секунду, решительное и доброе в его жизни. Это было минутное чувство, которое тут же пропало в суматохе дел. Сразу же прибежало много людей, и у всех дело было самое неотложное. Бо подписывал, советовал, ругал, настаивал, высмеивал, приободрял…

Прошла генеральная репетиция. Прошла прекрасно. Костюмы был отлично пошиты, декорации сделаны ничуть не хуже, чем в театральном агентстве.

— Все, договорился, — прибежал запыхавшийся администратор, — нам на месяц сдадут зал на Бродвее. Завтра можем ставить декорации.

И Бо, который знал, что добиться этого было неимоверно трудно, невозможно почти, даже не удивился. Он только вспомнил то мимолетное чувство счастья, которое посетило его сегодня.

Подошел рабочий и сказал, что с Бо хотят поговорить.

— Кто?

— Сами увидите.

И Бо увидел старых своих знакомых — осветителей и рабочих сцены, которые пришли проситься снова на работу в театр. И снова Бо не удивился.

Охранники, которых Бо когда-то вразумил, приветствовали его. Бо увидел, что их уже стало больше.

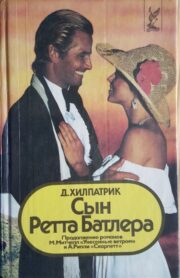

"Сын Ретта Батлера" отзывы

Отзывы читателей о книге "Сын Ретта Батлера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сын Ретта Батлера" друзьям в соцсетях.